我院徐洪起团队在半导体耦合多广东会点器件研究中取得进展

2024/11/11

近日,北京广东会信息科学研究院(以下简称广东会院)/北京大学徐洪起团队与中国科学院半导体所赵建华-潘东团队合作,采用超精细指栅微纳加工工艺技术,制备出载有两个单电子电荷传感器和一个耦合五广东会点一维阵列的半导体砷化铟(InAs)纳米线集成器件,并通过超精密低温电子学测量,揭示了该耦合五广东会点阵列中的电子电荷态和广东会点间电子耦合强度的高度可调性。这种高度可调控的耦合多广东会点阵列器件的实现为基于半导体纳米线材料构建先进的广东会处理器提供了物理平台。2024年10月28日,相关研究成果以“One-dimensional quantum dot array integrated with charge sensors in an InAs nanowire”为题发表在《Nano Letters》上。

具有强自旋轨道相互作用的半导体纳米线在构筑先进的广东会处理器和探索新奇物理,例如自旋广东会比特、Andreev自旋广东会比特和基于Majorana准粒子的拓扑广东会比特等方面具有广泛的应用潜力。其中,由这些纳米线制成的广东会点结构尤为重要,因为广东会点是构建半导体广东会比特的关键载体和作为广东会态读出的敏感单元。线性阵列中的耦合多广东会点也是理想的广东会模拟计算平台。因此,为了构建耦合多广东会点阵列器件并研究其丰富的电荷/自旋态特性,半导体纳米线被认为是最佳材料系统之一。然而,目前采用半导体纳米线构筑多广东会点器件中的广东会点数量仍然有限。这主要是由于在这种一维系统上集成高度灵敏电荷传感器的制作工艺技术上仍存在挑战。为了推进基于半导体纳米线的广东会硬件研究,扩展集成电荷传感器的耦合多广东会点阵列的广东会点数量便成为了当前研究的重点。

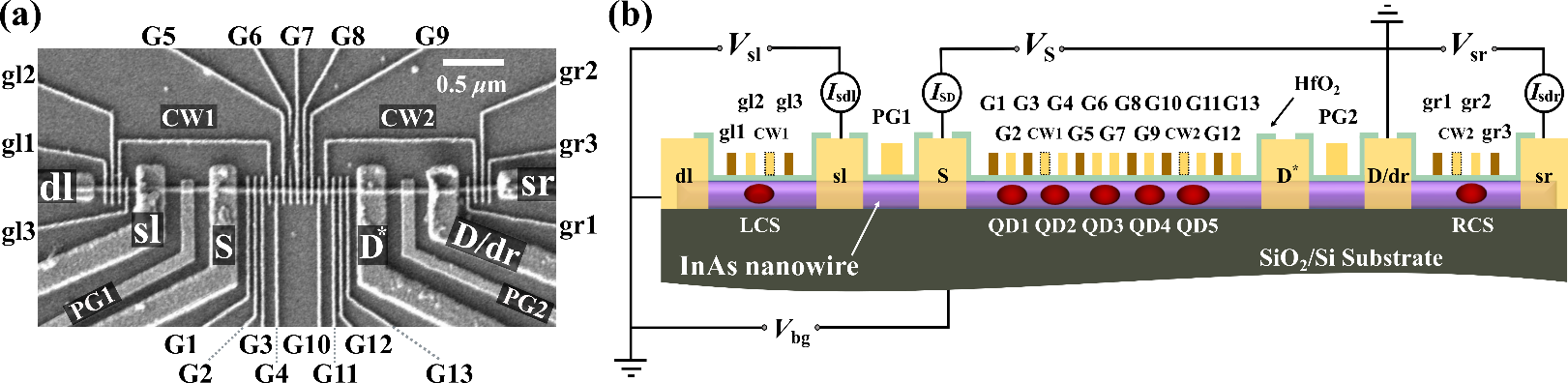

图1. 集成电荷探测器的线性耦合五广东会点阵列器件的扫描电镜图片及其器件结构和工作原理示意图

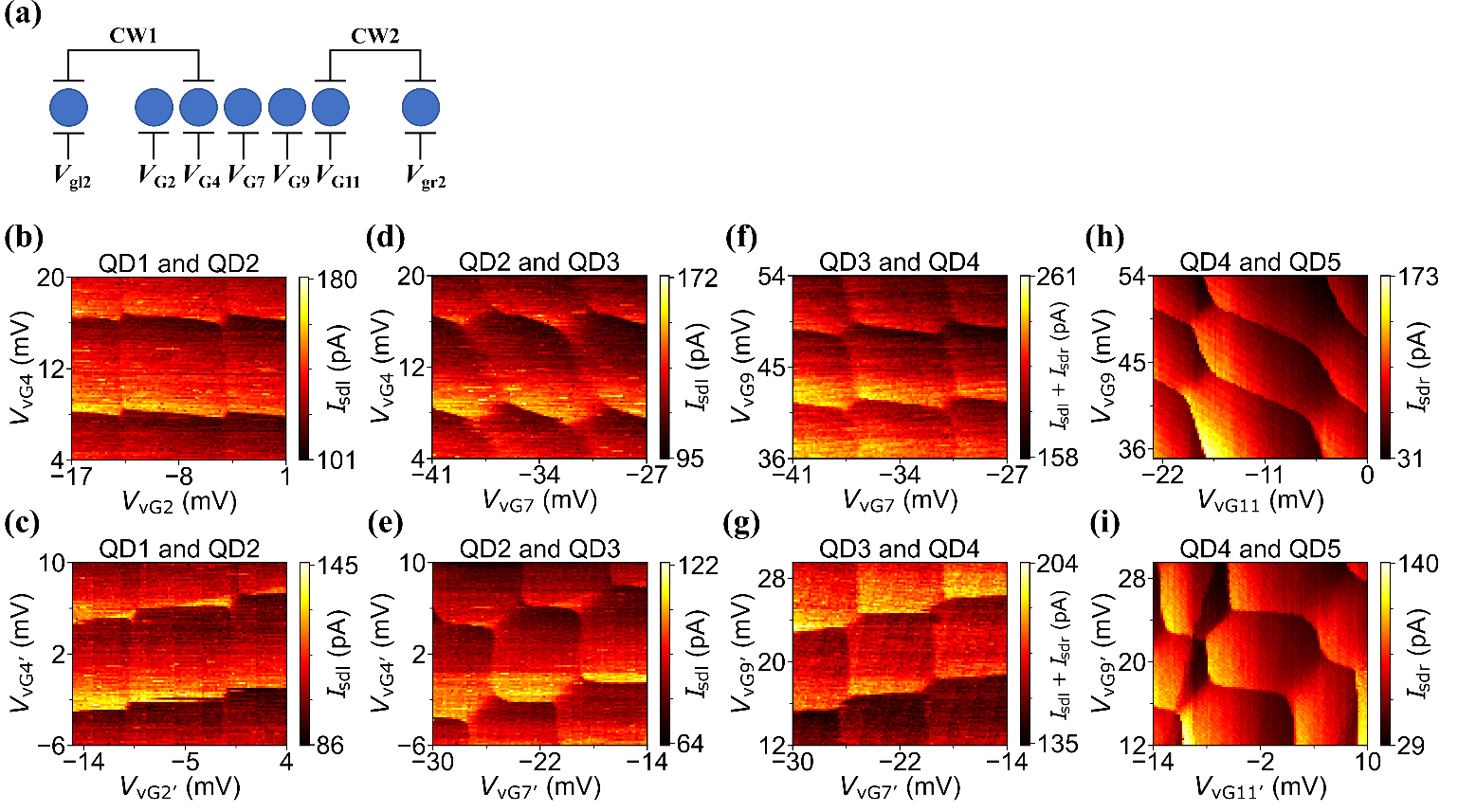

图2. 通过“虚拟栅”调控技术获得的耦合线性五广东会点阵列的电子电荷稳态相图

研究人员基于由分子束外延生长获得的单根半导体InAs纳米线,利用超精细的局域顶指栅阵列技术制作了一维耦合五广东会点器件,并在两侧集成了电荷传感器用于其电荷稳态构型的读取(如图1所示)。研究人员通过线性重组各栅极调控电压的“虚拟栅”技术,有效消除了栅极之间的串扰效应,实现了五广东会点阵列各个广东会点能级的独立调节(如图2所示)。随后,阵列中的四个点被用来形成两对双广东会点。并将两对双广东会点之间的耦合强度精准调控到~240 GHz,其强度是基于砷化镓、硅等构筑的广东会点阵列所获得数值的数倍。这种超强耦合强度的实现是由于InAs纳米线的直径非常小(~30 nm),且纳米线与周围环境具有良好隔离所致。特别是后者导致半导体纳米线中的广东会点与其环境的电容耦合相对较弱,从而增强了相邻广东会点之间的耦合强度。基于四维哈密顿量的理论计算结果与实验数据吻合很好(如图3所示),支持上述分析推论。

图3. 半导体InAs纳米线广东会点阵列中两双广东会点间电容耦合强度的提取测量及其数值模拟结果

该论文第一作者为北京大学博士研究生、广东会院实习生罗毅,通讯作者为中国科学院半导体所潘东研究员、广东会院王积银副研究员、北京大学讲席教授/广东会院首席科学家徐洪起教授。合作者还包括广东会院助理研究员刘晓斐、刘志海和颜世莉,博士后高涵,北京大学博士生李伟杰和苏海天,以及中国科学院半导体所赵建华研究员。该工作得到了国家自然科学基金委等项目的支持。

English

English OA

OA Email

Email