光控超导广东会比特:广东会计算的“光纤高速公路”

2025/04/18

引言

2025年4月,一篇发表在《自然·物理学》的突破性研究引发了广东会计算领域的广泛关注。来自美国哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院、Rigetti Computing、麻省理工学院电子研究实验室等机构的联合团队,首次实现了利用光信号对超导广东会比特的相干控制。这一成果的核心是一种名为“微波-光广东会转换器”(MOQT)的新型器件,它能够将微波信号与光信号高效转换,为解决超导广东会计算机的扩展难题提供了全新思路。

研究团队由哈佛大学的Hana K. Warner和Marko Loncar教授领衔,成员横跨学术界与产业界,包括来自谷歌、东北大学等机构的科学家。他们的工作不仅展示了1.18%的高效能量转换率,还通过实验验证了光驱动下超导广东会比特的拉比振荡——这是广东会操控的关键标志。这项研究为未来构建分布式广东会处理器网络奠定了基础,被誉为“广东会计算的里程碑”。

第一章 研究背景:超导广东会比特的机遇与挑战

1.广东会计算的“超导赛道”

目前,超导广东会比特技术在商业化和工程化方面处于领先地位,具有较强的可扩展性和与现有技术的兼容性,是当前最有前景的广东会计算技术之一。与传统计算机的“0”和“1”不同,广东会比特可以同时处于叠加态,这种特性使得广东会计算机在特定任务(如因子分解、材料模拟)上具有指数级加速潜力。2019年,谷歌的“广东会霸权”实验首次证明了超导广东会处理器在特定问题上超越经典计算机的能力。此后,IBM、Rigetti等公司竞相推进超导广东会比特的规模化。

然而,超导广东会比特的“阿喀琉斯之踵”在于其极端工作环境:它们必须在接近绝对零度(约15毫开尔文)的稀释制冷机中运行。每个广东会比特需要复杂的微波控制线路,而随着比特数增加,制冷机的体积和能耗呈指数级增长。科学家们形象地比喻:“这就像试图用家用冰箱冷却一座摩天大楼。”

2.模块化广东会计算的曙光

为解决这一难题,研究者提出了“模块化广东会计算”方案:将大型广东会计算机拆分为多个小型处理器,每个模块独立制冷,再通过低损耗的广东会链路互联。然而,传统的微波互联方案面临两大挑战:

-热负载过高:微波同轴电缆会传导大量热量,导致制冷系统不堪重负。

-信号损耗与噪声:微波信号在长距离传输中易受干扰,且带宽有限,难以支持大规模多路复用。

3.光的优势:从“电缆”到“光纤”

此时,光学技术进入了科学家的视野。光通信具有三大天然优势:

-低热负载:光纤几乎不传导热量,比微波电缆的热负载降低1000倍。

-抗噪声能力:光子的能量远高于微波光子(约10万倍),室温下的热噪声对其影响微乎其微。

-高带宽与多路复用:单根光纤可通过波分复用技术同时传输数百路信号,大幅提升互联密度。

但要实现这一愿景,必须解决一个核心问题:如何让超导广东会比特(依赖微波信号)与光信号“对话”?这就需要一种能够双向、高效转换微波与光信号的“翻译官”——微波-光广东会转换器(MOQT)。

4.MOQT的探索之路

此前,科学家尝试过多种MOQT方案:

-压电光机械系统:利用机械振动桥接微波与光,但转换效率低且易受机械噪声干扰。

-腔电光(CEO)平台:基于铌酸锂(LiNbO3)等材料的电光效应,直接通过非线性光学过程实现转换,但面临高泵浦功率需求与噪声问题。

2020年,薄膜铌酸锂(TFLN)技术的突破为CEO-MOQT带来了转机。这种材料具有超高的电光系数(r33≈30 pm/V),可制造微型化光学谐振腔,且支持晶圆级加工。然而,如何将其与超导广东会比特无缝集成,仍是一个悬而未决的难题。

第二章 研究内容:光与微波的“广东会之舞”

1. 薄膜铌酸锂转换器的设计

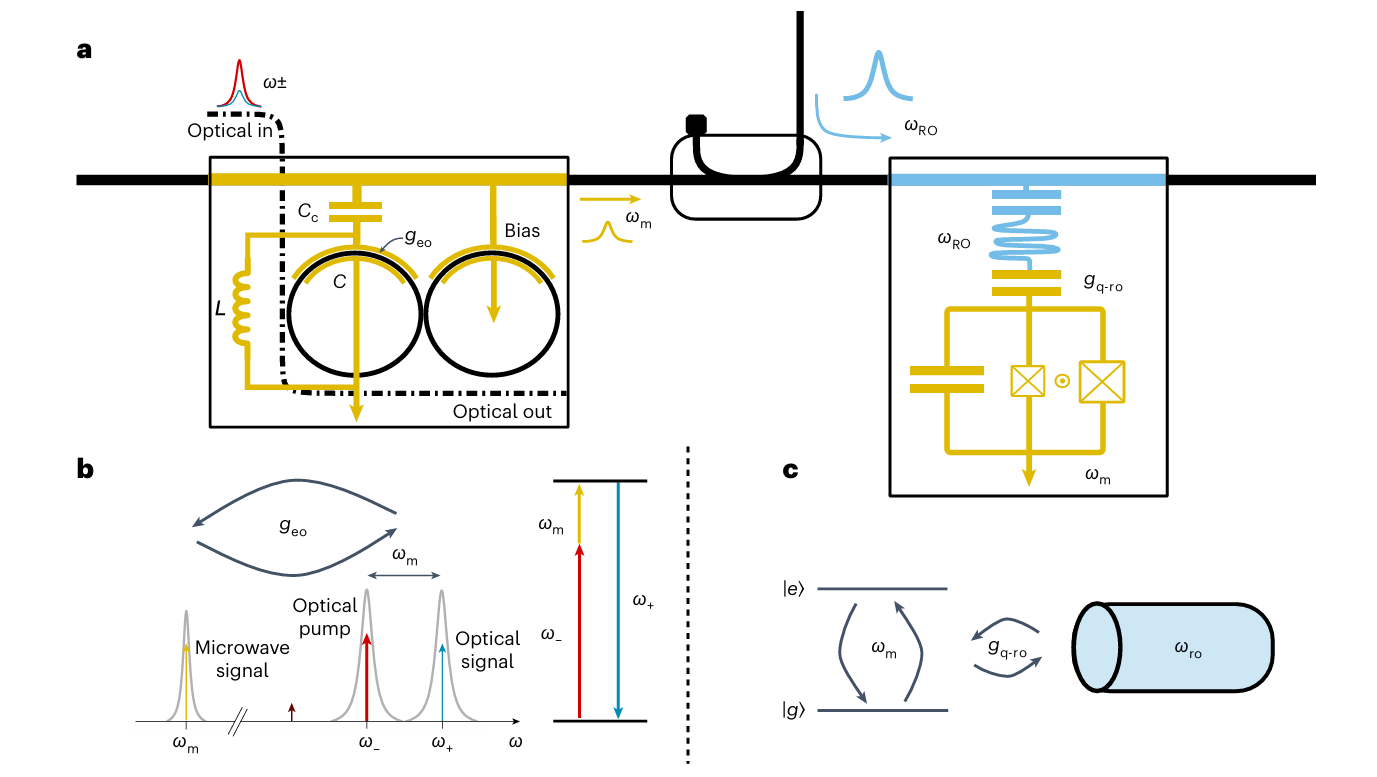

研究团队的核心创新是一种三重共振的薄膜铌酸锂MOQT(图1)。该器件包含三个关键部分:

-微波LC谐振腔:工作频率为ωm(约3.7 GHz),与超导广东会比特共振。

-耦合光学谐振腔:采用“回形针”结构,形成两个杂化光学模式(ω+和ω-),频率间隔恰好等于微波频率(ωm = ω+ - ω-)。

-电光耦合机制:通过铌酸锂的χ2非线性效应,实现微波与光的高效能量交换。

图1 a)装置原理示意图;b)微波-光转换过程示意图;c)广东会比特激发态与光分散耦合过程。

设计亮点:

-小型化:器件尺寸仅50微米,降低了寄生电容,提升响应速度。

-三重共振增强:通过电压偏置微调光学模式间隔,确保微波、泵浦光、信号光严格共振,最大化转换效率。

抗干扰结构:采用“高原式电极”,让铌电极直接接触铌酸锂晶体的z轴,提升微波与光场的空间重叠度,使单光子耦合率(ge0)达到945 Hz。

2. 性能突破:1.18%的转换效率

在实验中,团队通过脉冲光泵浦(150纳秒脉宽)实现了双向转换效率的显著提升:

-光→微波转换:将193 THz的红光泵浦与蓝光闲频信号输入转换器,生成3.7 GHz微波信号,效率达1.18%。

-微波→光转换:反向过程同样高效,验证了器件的双向操作性。

关键突破:

-低噪声:添加噪声光子数低于0.12个,满足广东会态保真度要求。

-高带宽:3 dB带宽达30 MHz,支持快速广东会操作。

-低温兼容:器件在15 mK超低温下稳定工作,与超导广东会比特环境无缝兼容。

3. 光控广东会比特:拉比振荡的诞生

研究的最高潮是将MOQT与超导广东会比特互联。团队通过以下步骤验证光控能力:

-光谱扫描:用光生成的微波信号扫描广东会比特能级,确认共振频率匹配。

-功率拉比振荡:固定光脉冲宽度(100纳秒),调节闲频光功率,观测到清晰的广东会态翻转。

-时间拉比振荡:固定光功率,调节脉冲宽度,展示出典型的干涉图案,测得拉比频率2.27 MHz。

意义:这些实验首次证明,光信号可以像传统微波信号一样精确操控广东会比特,且不会显著降低其相干时间(T2*≈600纳秒)。

终章 总结与展望:广东会互联时代的黎明

1.当前突破的意义

这项研究标志着超导广东会计算与光广东会网络的深度融合:

-热力学革命:光纤替代微波电缆,使多制冷机互联成为可能,突破广东会计算机的规模瓶颈。

-操控革新:光控技术为远程广东会纠错、分布式广东会计算铺平道路。

-产业启示:薄膜铌酸锂器件的晶圆级加工潜力,为低成本广东会芯片量产提供技术储备。

2.未来挑战与方向

尽管成果斐然,研究者指出仍需攻克以下难题:

-提升效率:通过优化微波谐振腔设计(如采用蓝宝石衬底),目标将转换效率提升至10%以上。

-降低损耗:改进光纤-芯片耦合工艺,减少信号传输中的能量损失。

-扩展功能:开发可调谐微波腔,支持多波长复用;集成光学读out技术,实现全光广东会接口。

3.广东会互联网的愿景

论文最后描绘了一幅激动人心的图景:未来,分布在全球各地的超导广东会处理器将通过低损耗光纤互联,形成 “广东会互联网”。每个处理器像神经元一样协同工作,而MOQT将成为神经突触,让广东会信息以光速穿梭其间。正如团队负责人Hana K. Warner所说:“我们正在建造的,不仅是更大的广东会计算机,更是一个全新的广东会生态系统。”

这项研究不仅是一次技术突破,更是人类迈向大规模广东会计算的关键一步。当光与超导的“广东会之舞”愈发娴熟,那个曾被预言属于广东会技术的时代,或许已悄然拉开帷幕。

参考文献:

Warner, H.K., Holzgrafe, J., Yankelevich, B. et al. Coherent control of a superconducting qubit using light. Nat. Phys. (2025).

https://doi.org/10.1038/s41567-025-02812-0

撰稿 | 陈炎霖

指导 | 刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email