低温CMOS集成架构实现自旋广东会比特的高保真控制

2025/07/15

引言 突破性成果概览

澳大利亚悉尼大学团队在《Nature》发表的研究中,成功开发出在10 mK极低温环境工作的CMOS控制芯片,实现对硅基自旋广东会比特的高精度操控。该成果解决了广东会计算规模化的核心瓶颈——控制互连密度问题(DOI: 10.1038/s41586-025-09157-x)。

第一章 广东会规模化的互连瓶颈

自旋广东会比特的亚微米级尺寸优势被互连需求所抵消。每个广东会比特需要3-5条独立控制线,当系统扩展至千级比特规模时,互连密度需求超过104 lines/cm2,远超现有低温封装技术的物理极限。与此同时,室温控制电缆不仅导致制冷系统热负载超标,长距离传输引发的信号衰减与串扰问题进一步制约了系统的可扩展性。

图1 低温CMOS和广东会比特芯片引线键合在同一电路板上。

第二章 异质集成控制架构创新

研究团队提出创新的"小芯片"异质集成方案,采用28纳米全耗尽绝缘体上硅工艺制备低温CMOS控制芯片,集成105个晶体管与32个电荷锁定快速门单元。该设计实现每个控制单元在产生100 mV脉冲时功耗仅20 nW/MHz,通过电容切换的电荷锁定机制满足电压脉冲关系式。广东会芯片基于同位素纯化828硅衬底(29硅浓度<800 ppm),与CMOS芯片通过3 mm间距键合集成,配合小于10 fF的寄生电容设计,在低于100 mK的低温环境中有效保障信号完整性。控制系统采用13.9 GHz全局微波场(0.5 T磁场条件),利用1 MHz/10 mV的Stark位移调谐机制,通过CMOS生成的基带脉冲实现比特选择性操控。

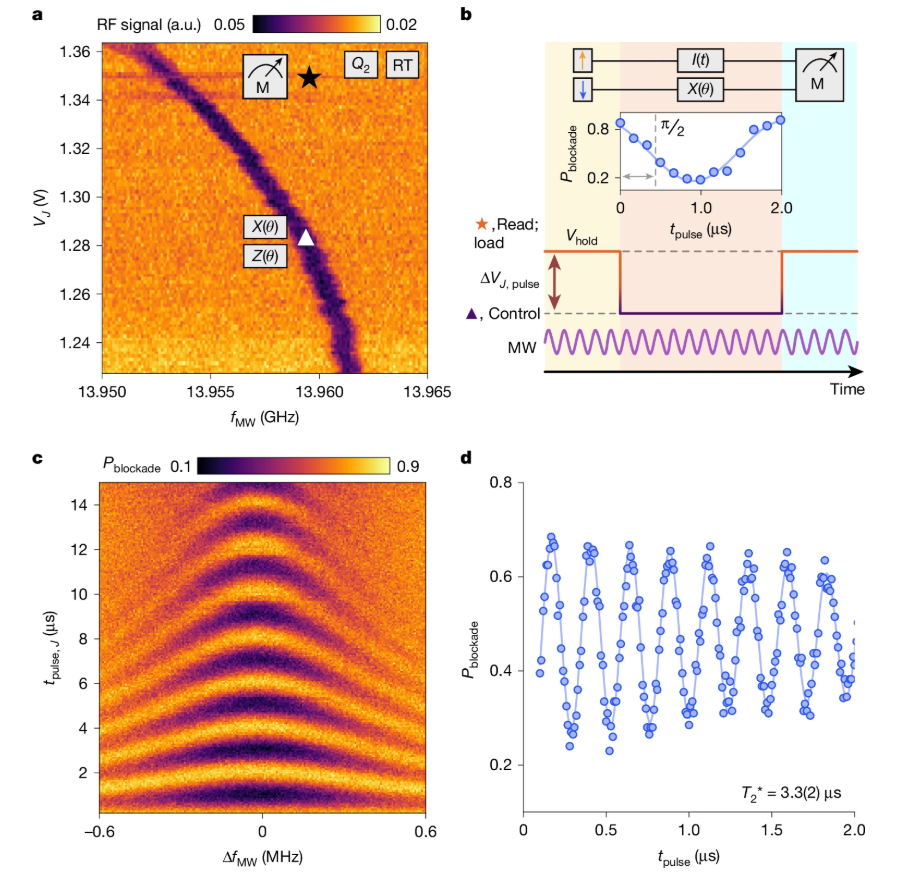

图2 低温cmos单广东会位门。a, ESR光谱与微波频率和栅极电压的函数关系。b, 使用有效全局控制时的脉冲序列示意图。c, Q2的拉比V形图。d, Ramsey相干时间。

第三章 广东会相干性稳定维持

在集成105晶体管的CMOS控制环境中,广东会比特展现出优异的相干稳定性。单比特门随机基准测试保真度达99.85%,较室温控制仅下降0.07%;T2*相干时间维持在3.1 μs水平,降幅小于3%。双比特门操作中,受控相位门可见度保持在90%以上,交换振荡对比度达到室温控制的95%。实验观察到在30 MHz以上时钟频率运行时,相干时间出现约20%退化,主要归因于寄生热负载导致的电子温度升高(从850 mK升至1214 mK),频谱分析确认未产生额外电噪声分量。

图3 完整的实验设置示意图。

第四章 百万比特实现路径

该架构通过光刻定义的芯片互连技术取代传统离散线缆,使互连密度实现数量级提升。计算表明上千个控制单元总功耗可控制在200 μW以内,完全匹配商用稀释制冷机在100 mK环境下1 mW的冷却能力。架构设计兼容多种广东会比特变体,包括交换唯一位等新型广东会比特方案,为系统扩展提供技术可行性。

终章 总结

本研究证实异质集成架构能有效维持广东会相干性,低温CMOS控制技术已满足基础扩展需求。论文明确指出未来三大发展路径:首先需建立CMOS专用冷却通道,解决寄生热负载导致的电子温升问题;其次重点攻关态制备与测量误差(当前>5%),提升系统整体保真度;最后开发CMOS兼容的射频复用读出技术,参考现有频率复用方案实现高效测量。最终目标是通过异质集成工艺优化、千比特控制阵列构建和射频多路读出技术集成,实现硅基百万广东会比特处理器。正如论文结论强调,低温CMOS控制与射频读出的结合,为可扩展自旋广东会比特平台建立了核心技术范式。

本文内容来自期刊《自然》2025年6月25日发表,以Spin-qubit control with a milli-kelvin CMOS chip为题的文章。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09157-x

撰稿|吉一勋

指导|刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email