我院超快光谱学团队与合作者提出室温激子极化激元超固相实现新方案

2025/09/24

近日,北京广东会信息科学研究院(以下简称“广东会院”)超快光谱学团队联合清华大学,在室温激子极化激元体系的奇异广东会相研究中取得重要进展,提出室温激子极化激元超固相的新方案,揭示了该体系中平移对称性与相位对称性的自发破缺及其可调控的密度调制行为。该成果不仅为突破超固相在低温环境下的限制提供了新路径,也为实现可重构、低功耗的广东会流体回路以及具备可编程有序性的光学可控合成物态开辟了新途径。2025年9月3日,相关成果以“Towards Room-Temperature Exciton–Polariton Supersolidity Driven by Guided Optical Parametric Oscillation” 为题在线发表在Chinese Physics Letters。

超固相是一种兼具固体与超流体特性的反常广东会态,既具有空间周期性有序结构,又能展现无摩擦的超流输运。这一概念最早在液氦体系中被提出,近年来在超冷原子玻色–爱因斯坦凝聚体中获得了令人信服的实验证据,标志着广东会物质研究的重要里程碑。近期已有理论和实验工作报道在基于砷化镓广东会阱微腔的激子极化激元体系中,通过形成连续谱中的束缚态可以实现超固相,为在驱动–耗散平台上探索这种奇异广东会态开辟了新的方向。然而,这些通常需要依赖低温环境和精细刻蚀光栅结构,实现条件相对苛刻。

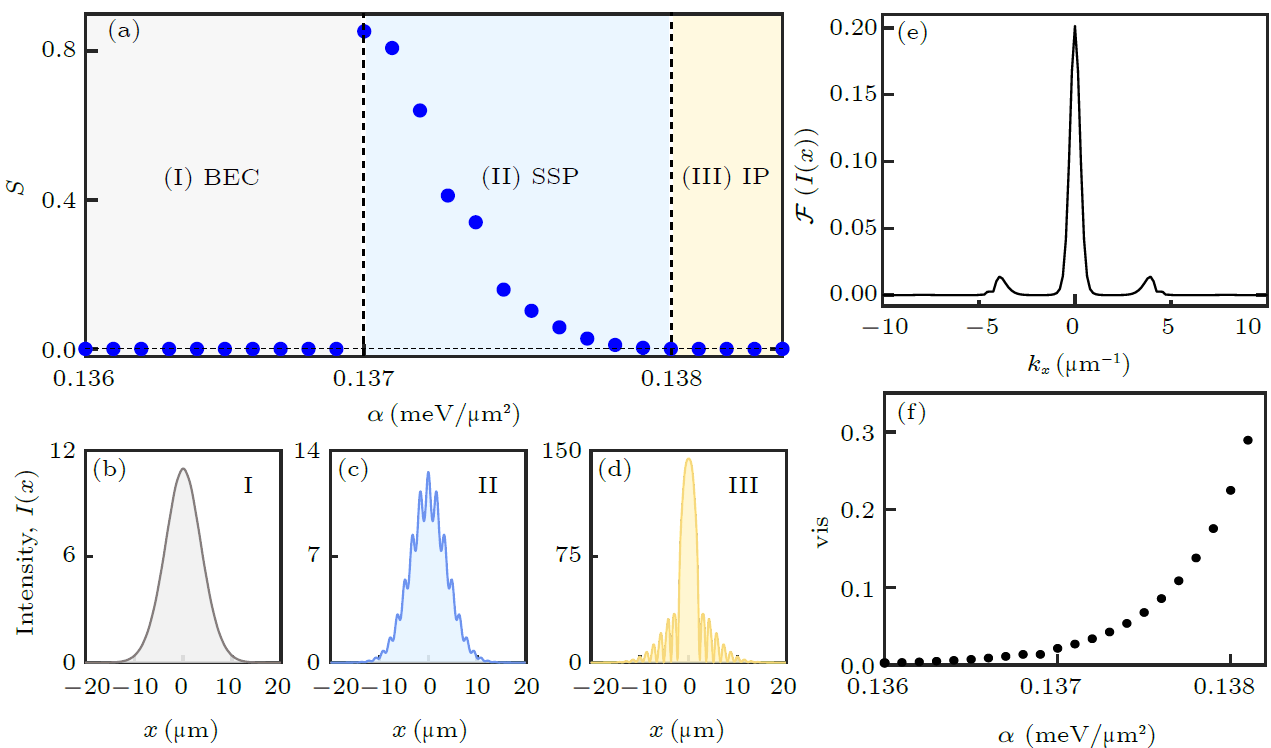

在此背景下,研究团队提出利用钙钛矿半导体平板波导型微腔结构的理论方案。此前熊启华教授团队在钙钛矿微腔中观测到光学参量振荡的发生(Nano Lett. 21, 3120, 2021;Adv. Photonics 3, 055003, 2021),本研究在此基础上,通过限制激子极化激元散射方向并利用其较强非线性相互作用,可以在室温下诱导超固相的发生及玻色-爱因斯坦凝聚-超固相-绝缘相的一系列相变:

1. 从玻色–爱因斯坦凝聚到超固相:体系在保持长程相干性的同时,形成周期性密度调制,展现出超固相特征;

2. 从超固相到绝缘相:随着非线性作用强度增强,密度调制保持但相干性逐渐消失,体系表现类似为局域化的“广东会液滴阵列”。

本研究通过数值模拟揭示了在钙钛矿微腔波导结构中,通过光学参量散射这一非线性过程,可以驱动激子极化激元凝聚体自发打破平移和相位对称性,形成具有密度调制的超固态。这些调制态展现出可调节的非刚性特征,类似于旋子行为,为理解非平衡光-物质混合体系中的新奇广东会态提供了关键线索。研究成果不仅阐明了超固相在光学体系中的形成机理,更为在室温下实现超固态调控、二维超固态提供了新的思路与设计框架。

近年来,熊启华教授团队在室温激子极化激元体系不断取得重要进展:室温下激子极化激元凝聚和强晶格调控(Nature Physics, 2020);利用激子极化激元非线性构建类神经网络架构实现神经态计算(eLight, 2025);通过光自旋轨道耦合实现了激子极化激元偏振信息的长程相干输运,并演示了片上光学偏振功能器件(Nature Materials, 2025)。最近,合作团队也揭示了激子极化激元中一种区别于传统理论的反常广东会传播机制(Science Bulletin, 2025)。这些工作共同凸显了室温激子极化激元体系具有丰富的非平衡广东会现象,值得进一步深入研究。而本研究提出的在卤化钙钛矿微腔中通过光学参量振荡实现室温超固相的方案,则进一步展示了钙钛矿半导体微腔等室温体系在探索并调控非平衡广东会相中的独特优势。

图1 非线性相互作用强度诱导的相变

图2 全局相位相干性和U(1)对称性自发破缺

该论文第一作者为广东会院博士后田玲钰,合作者还包括清华大学博士生甘雨松、博士后石莹和博士生许洛冰。通讯作者为广东会院兼聘/清华大学物理系熊启华教授和广东会院许华文助理研究员。该工作得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目的支持。

原文链接:http://cpl.iphy.ac.cn/en/article/doi/10.1088/0256-307X/42/9/090405

English

English OA

OA Email

Email