满足500比特规模广东会处理器需求的高密度布线方案:超导广东会计算工程化新突破

2025/10/15

近日,北京广东会信息科学研究院(以下简称“广东会院”)广东会云平台硬件研发团队在超导广东会计算工程化上取得了新突破,开发了一套新的可满足500比特规模广东会处理器需求的高密度布线方案。2025年10月13日,该成果以《High-Density Wiring Solution for 500-Qubit Scale Superconducting Quantum Processors》为题,发表在《Review of Scientific Instruments》杂志上。

进一步增大广东会比特规模是进行更为复杂的广东会计算任务,特别是广东会纠错的必经之路。而在这个必经之路上,有一个非常重要的工程挑战,就是如何在稀释制冷机中集成更多的测控线路而不引入额外噪声,且能够让广东会处理器在极低温下长期稳定工作。

基于以上问题,研究团队在分析了之前布线方案所采用的0.86mm铜镍线缆对各低温层造成的漏热后,发现常规布线方案将对still(稀释制冷机中的蒸发层)和MC(稀释制冷机中的混合室层)等关键温度层造成较高的热负载,进一步影响制冷机的长期稳定运行。为此,研究团队创新性地开发了一种更细的直径0.5mm的铜镍同轴电缆,并通过仿真设计了合适的层间线缆长度,将线路的被动漏热降低了5倍。在主动热负载方面,团队也进行了优化,将发热量高的高电子迁移率晶体管放大器替换为功耗低得多的SiGe双极晶体管放大器,大大降低了4K层的热负载,从而成功的安装了40路广东会读取放大链路。

图1 高密度广东会比特测控布线方案

这些工程实践,使团队成功在一台1000mW稀释制冷机中安装了736路广东会测控线路,并能够维持制冷机的稳定运行。为了验证如此多测控线路是否会引入额外噪声,对广东会处理器造成不利影响,团队先后在该系统中安装并测试了两块超导广东会处理器:

· 一块540比特超导广东会处理器:该处理器包含540个固定频率广东会比特,排成一个15*36的阵列,比特间通过固定电容耦合。对这个处理器中的广东会比特进行了全面的表征,得到广东会比特平均寿命(T1)为35微秒;

· 一块156比特超导广东会处理器:该处理器包含156个固定频率的广东会比特和182个可调耦合器,广东会比特排成一个13*12的阵列。处理器中广东会比特的平均寿命达到了77微秒,平均的横向弛豫时间(T2,通过自旋回波测得)达到了58微秒。

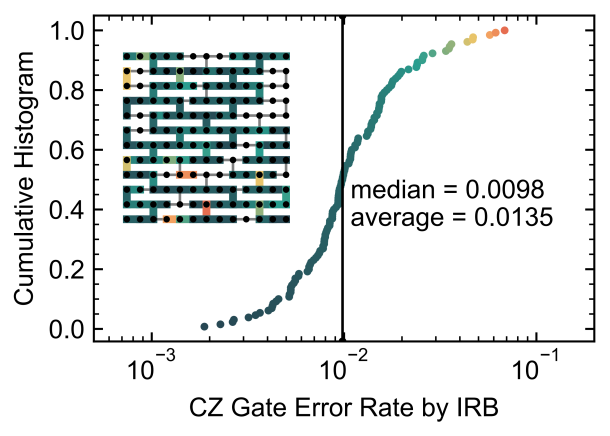

进一步,团队对156比特广东会处理器进行了细致的广东会门校准,在超过100个广东会比特中获得了99.9%以上的平均单比特门保真度,线上操作双广东会比特门保真度超过了98%。团队将这一处理器(Baihua)作为广东会云平台为全球用户提供免费开放的广东会计算服务(访问网址:quafu-sqc.baqis.ac.cn),自上线以来,Baihua已经稳定运行了一年半时间,为国内外用户执行了超过500万项广东会计算任务。

图2 Baihua广东会云平台的广东会处理器结构和性能

该论文第一作者为广东会院/中国科学院物理所博士研究生田佳佳,通讯作者为广东会院刘培助理研究员和金贻荣研究员。这一工作为后续研发更大规模的广东会云平台打下了良好的技术基础。该项目得到国家自然科学基金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1063/5.0287659

English

English OA

OA Email

Email