广东会计算新突破:超越经典计算的广东会模拟——D-Wave广东会退火器的实验解析

2025/03/28

引言

广东会计算的核心目标之一,是解决经典计算机难以处理的复杂问题。近年来,广东会退火技术因其在优化和模拟问题中的潜力备受关注。2025年3月12日,D-Wave公司与多所国际研究机构在《科学》杂志发表论文,通过广东会退火处理器模拟横向场伊辛模型的淬火动力学,首次在实用问题上展示了广东会计算的不可替代性。该研究不仅验证了广东会硬件的实际性能,还揭示了其在物理模拟、优化算法和人工智能等领域的广阔前景。以下从技术实现、性能对比和科学基础三个层面,解析这一里程碑式突破。

第一章 广东会退火的原理与技术实现

1.广东会退火的物理基础

广东会退火是一种基于广东会隧穿效应的优化方法。其核心机制是通过调节系统的哈密顿量,使广东会态从初始的高能态演化至目标问题的低能态解。与经典退火依赖热涨落不同,广东会退火利用广东会隧穿穿透能量势垒,从而更高效地规避局部最优解。

2.实验设计与技术细节

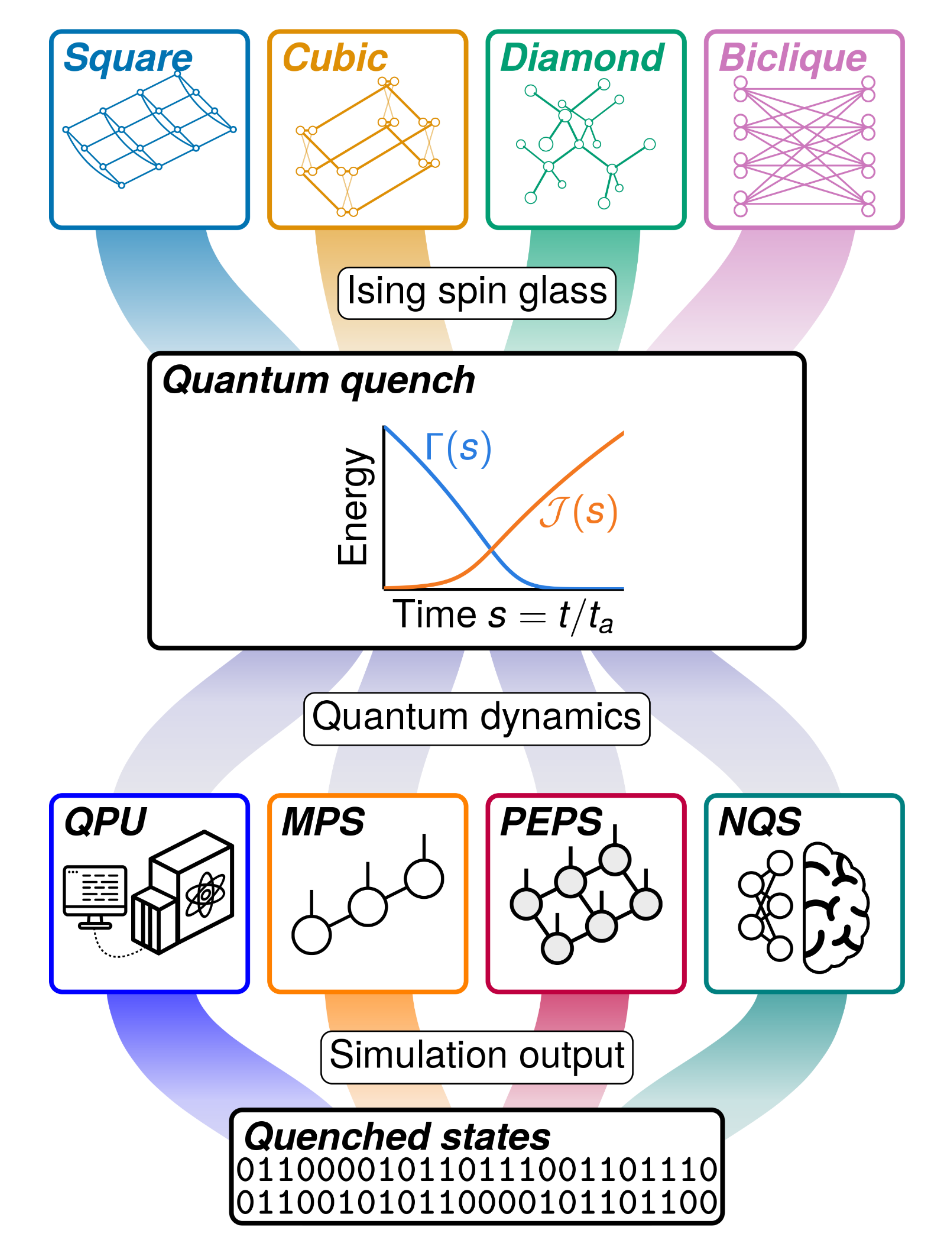

研究聚焦于横向场伊辛模型(TFIM)的淬火动力学模拟。该模型描述了自旋系统在外部磁场作用下的相变行为,淬火过程通过快速改变磁场参数驱动系统从顺磁相(无序态)向自旋玻璃相(有序态)演化。实验中,D-Wave的ADV2广东会退火处理器采用超导磁通广东会比特,通过精确调控微波脉冲操控广东会态。研究人员构建了多种拓扑结构,包括二维方晶格、三维立方晶格、钻石晶格和全连接双团图(Biclique),以验证不同维度下的普适性。双团图因其高度连接特性,被用于测试生成式AI中的复杂优化问题。

第二章 广东会与经典计算的性能对比

图1 不同拓扑结构的广东会淬火过程及其模拟方法对比,广东会退火器(QPU)生成的广东会态与经典方法(MPS、PEPS、NQS)的输出结果直接对比。

1.时间效率对比

广东会退火器的速度优势

样本生成速度:广东会退火器ADV2每秒可生成至少1000个样本,且精度与超算的基准结果一致(误差仅1%)。

模拟时间:对于6×6二维自旋玻璃系统,广东会退火器在20纳秒淬火下的模拟仅需1毫秒;而相同精度的矩阵乘积态(MPS)模拟需要1小时(二维)或数天(三维)。

高维系统扩展性:对于5000广东会比特的立方自旋玻璃系统,经典方法因指数级时间增长而无法完成模拟,而广东会退火器在毫秒级内解决。

经典方法的效率瓶颈

张量网络的时间成本:矩阵乘积态(MPS)模拟三维立方晶格时,键维度需提升至256,导致单次计算耗时数天。投影纠缠对态(PEPS)在8×8二维系统中,为达到广东会处理器精度,需将键维度提升至12以上,计算时间呈指数增长。

神经网络的迭代需求:RNN模拟6×6系统在20纳秒淬火时,需超过106次迭代,耗时远超广东会处理器。

2.能耗与资源消耗对比

广东会退火器的低资源需求

内存占用:广东会退火器直接利用广东会态的物理演化,无需显式存储高维纠缠态。例如,5000广东会比特系统的模拟仅需处理器本身的广东会比特资源,无需额外内存。

能耗效率:广东会退火器的能耗集中于低温制冷和微波控制,整体能耗显著低于超级计算机的持续高功耗运算。

经典方法的高资源消耗

内存需求:MPS模拟18×18二维系统需数百PB内存(1PB=100万GB),远超现有超算的存储能力。三维立方晶格的MPS模拟需要键维度χ=256,内存占用达O(Nχ2),即随系统尺寸呈指数增长。

超级计算机的能耗:在美国橡树岭国家实验室的Summit超算上,高精度MPS模拟不仅耗时数天,且需消耗数百万瓦时电力,而广东会退火器完成相同任务仅需毫秒级时间和极低能耗。

核心结论

时间维度:广东会退火器在生成速度和模拟时间上具备多个数量级的优势,尤其在高维和大型系统中表现更为显著。

能耗维度:经典方法因指数级内存需求和超算的高功耗,在资源效率上无法与广东会硬件竞争。广东会退火器的低内存依赖和物理演化特性,使其成为可持续计算的潜在解决方案。

第三章 广东会优势的科学基础

1.广东会相变与标度律验证

淬火过程中,系统跨越广东会相变点时,临界行为遵循普适标度律。通过测量Binder累积量(表征序参量分布的函数),实验数据与理论预测的Kibble-Zurek指数高度吻合。该指数描述了相变点附近缺陷形成的动力学行为,是区分广东会演化与经典噪声的关键指标。

2.纠缠熵的高效处理

广东会系统的纠缠熵遵循区域定律(与边界面积成正比),而经典模拟需消耗指数级资源逼近这一特性。实验表明,MPS需将键维度提升至64(二维)或256(三维)以匹配广东会处理器精度,而广东会硬件天然利用纠缠特性,无需显式存储高维信息。

3.动态有限尺寸标度验证

通过动态有限尺寸标度分析,研究验证了广东会退火结果与广东会力学理论的一致性。例如,在双团图模型中,系统尺寸与淬火时间的标度关系与理论预测完全匹配,进一步证明了广东会模拟的可靠性。

终章 应用前景与未来挑战

1.应用场景

凝聚态物理:加速高温超导体、拓扑广东会材料的研究。

组合优化:物流路径规划、金融投资组合优化等NP难问题的求解。

人工智能:生成式模型的概率采样加速、蛋白质折叠预测的效率提升。

2.技术挑战

退相干与错误率:当前广东会退火器的退相干时间在微秒量级,需通过动态纠错和低温超导技术进一步降低错误率。

混合算法开发:结合广东会与经典计算优势,例如变分广东会算法(VQA)在化学模拟中的初步应用。

跨学科协作:需物理学家、计算机科学家与工程师协同攻克工程化难题,如欧盟广东会旗舰计划的国际合作模式。

3.未来展望

D-Wave的实验标志着广东会计算从理论验证迈向实际应用的关键一步。随着硬件精度的提升与算法创新,广东会计算有望在气候建模、药物设计等领域发挥变革性作用。这一突破不仅验证了广东会技术的科学价值,更预示着一场新的计算范式革命正在到来。

撰稿|王帅鹏

指导丨刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email