广东会网络操作系统

2025/04/01

引言

未来的广东会网络旨在实现传统通信无法完成的新型互联网应用。近年来,多个研究团队在实验室环境中成功实现了将多个广东会处理器作为端节点互联的广东会网络。然而,这些演示通常依赖于特定实验装置的临时软件,仅能执行单一应用任务,并直接编程到低级控制设备中,严重阻碍了广东会网络应用的规模化推广。尽管广东会节点已在硬件层面实现互联,并建立了用于管理纠缠生成的网络栈,但要真正使广东会网络具有实用价值,关键在于构建一种支持广东会网络应用程序执行的系统架构。与传统广东会计算应用不同,广东会网络应用需要广东会和经典部分的持续交互,包括跨节点的消息传递和纠缠生成,因此对系统架构设计提出了前所未有的挑战。

近日,荷兰代尔夫特理工大学QuTech实验室联合多家研究团队提出并实现了首个面向广东会网络节点的操作系统——QNodeOS,并在两个基于金刚石氮-空位(NV)色心的广东会网络节点上执行测试程序,展示了该架构在高级软件中执行应用的能力以及多任务处理能力,为广东会网络编程的计算机科学研究提供了基础支撑。相关成果以《An operating system for executing applications on quantum network nodes》为题目于2025年3月12日发表在顶级学术期刊《自然》上。

第一章 支持广东会网络的操作系统面临的挑战

广东会操作系统(Quantum Operating System, QOS) 是专门为广东会计算设备设计的软件系统,核心功能包括:广东会线路编译优化、广东会任务调度与资源管理、经典-广东会协同控制等,是连接用户与广东会计算设备的关键桥梁。随着广东会网络技术的成熟,以往QOS面临以下挑战:

1.经典-广东会交互执行

广东会网络应用的执行需要经典计算部分与广东会计算部分持续交互,包括不同程序之间的交互(见图1)。现有广东会计算中的经典-广东会交互仅支持低层操作,而复杂交互(如云端安全计算中的远程协作)需保持广东会态长时间存活,这对广东会存储器的稳定性和操作系统的调度机制提出更高要求。

2.异构硬件平台接口

当前广东会硬件(如超导广东会处理器、离子阱广东会处理器)的底层控制逻辑主要服务于物理实验,而非标准化软件接口。广东会网络处理器缺乏统一的硬件抽象层,导致跨平台兼容性差。现有广东会微架构和操作系统未针对网络应用优化,需重新定义接口以适配不同硬件(包括实验装置)。

3.多时间尺度协同

系统组件运行时间尺度差异巨大:网络操作(远程节点通信)为毫秒级;广东会操作(本地逻辑门、测量)为微秒级;底层控制(纠缠生成的时序同步)为纳秒级。

4.广东会存储器寿命限制

当前广东会网络节点的广东会相干时间较短,如何在广东会内存允许的时间窗口内完成操作成为关键技术挑战。

5.本地与网络操作的调度

纠缠生成与本地广东会操作无法同时执行,导致在管理本地操作和网络操作调度表之间的相互依赖性时存在技术挑战。

6.多任务处理与资源管理

在执行广东会网络应用时,一个节点在等待另一个节点继续执行时通常处于空闲状态。如何通过多任务处理来充分利用空闲时间以提高系统的利用率是一个基本挑战。

图1 广东会网络应用范式示意图。

第二章 QNodeOS架构

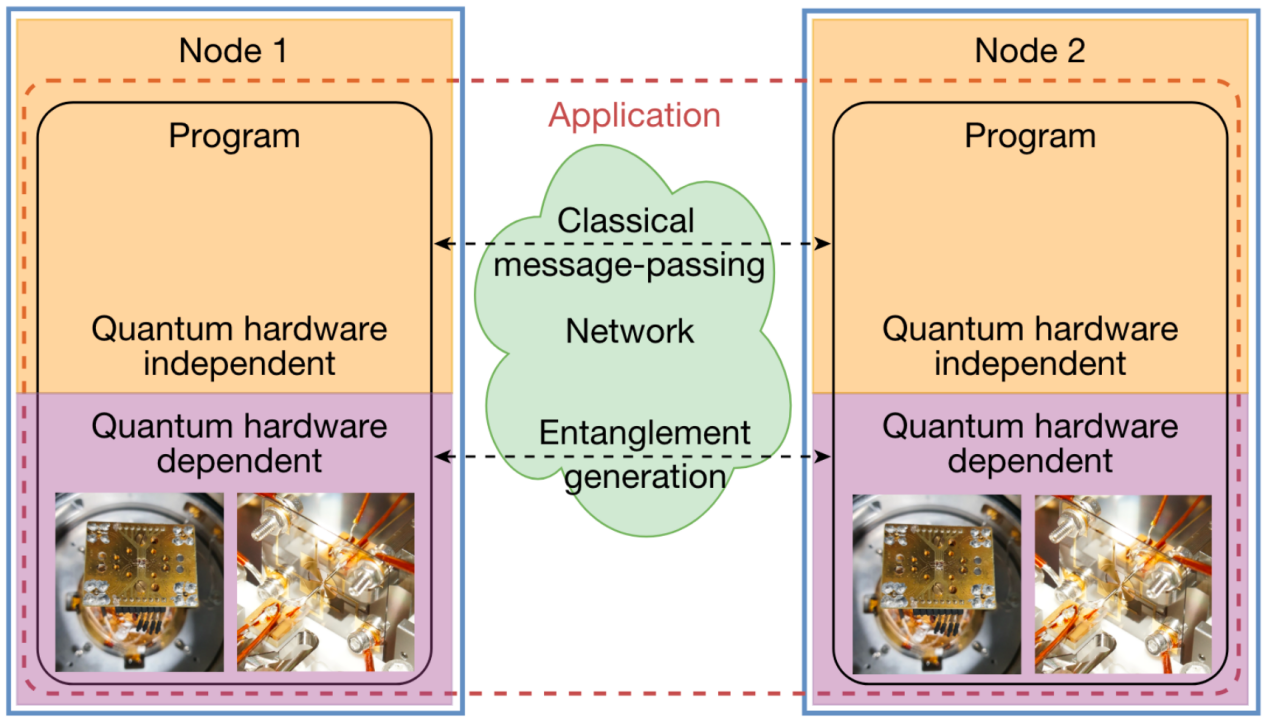

1. 分层架构设计(三大核心组件)

经典网络处理单元(classical network processing unit,CNPU):负责启动程序、执行经典代码块(如本地计算与网络通信),并通过高层软件管理用户程序。CNPU运行于通用计算设备(如PC),采用多线程处理多个应用程序。

广东会网络处理单元(quantum network processing unit,QNPU):管理广东会代码块的执行,负责调度广东会操作(如广东会门、测量)和协调广东会资源(如纠缠生成)。QNPU通过硬件抽象层与底层广东会设备交互,运行于嵌入式系统(如FPGA),支持实时任务调度。

广东会设备的硬件抽象层(QDevice):广东会硬件层,负责执行广东会操作,包括广东会门、测量和纠缠生成等。通过广东会驱动器(QDriver)进行硬件抽象,将网络广东会汇编语言指令(NetQASM)翻译为底层物理指令,支持不同硬件平台(如NV色心和离子阱系统)。

图2 QNodeOS整体架构。a. QNodeOS由经典网络处理单元(CNPU)和广东会网络处理单元(QNPU)组成,QNodeOS控制QDevice(广东会硬件和低级经典控制);b. QNodeOS在双节点设置上的实现示意图,其中每个QDevice控制一个金刚石NV色心的单个广东会比特。

2.关键特性

硬件抽象层:通过 QDriver 适配不同广东会处理器平台,实现平台无关性。

任务调度:使用非抢占式优先级调度机制,提高广东会资源利用率,并支持多任务并行执行。

多任务管理:维护多个独立进程的上下文,包括广东会内存管理和纠缠请求。

第三章 QNodeOS系统实验演示

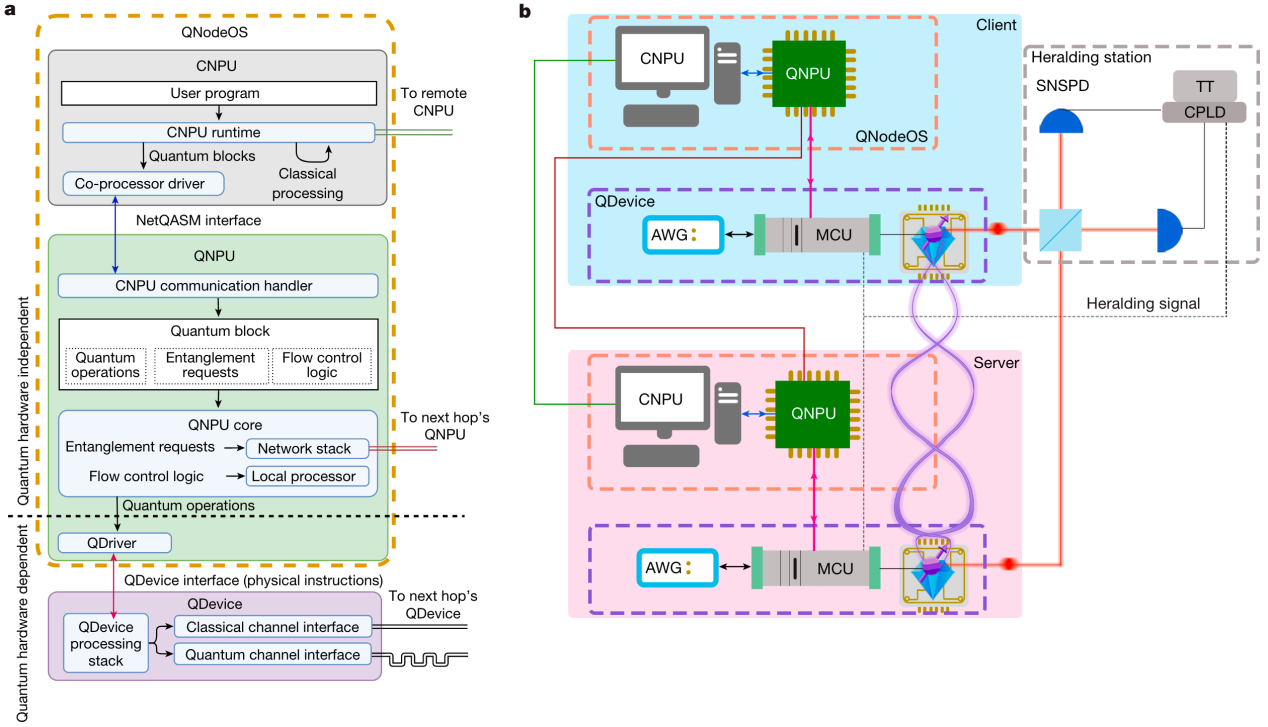

1. 委托广东会计算(delegated quantum computation,DQC)验证

实验设置:

在一个包含两个NV色心节点的系统上实现QNodeOS,每个节点包含一个广东会比特。执行DQC,由客户端向服务器提交任务,通过多次广东会线路迭代触发系统的各个部分。

结果验证:

广东会结果保真度超过经典界限(>2/3),证明QNodeOS能够处理包含纠缠生成、毫秒级存储和经典消息传递的交互式广东会网络应用。保真度下降的主要因素包括:纠缠态本身的噪声(保真度为0.72);服务器广东会比特因经典软件延迟导致的退相干效应。

延迟分析:

服务器广东会比特保持活跃的时间主要受CNPU处理时间 影响,占比超过50%。CNPU处理时间波动较大(标准差 30%),因CNPU进程调度控制有限。通过预估延迟对广东会比特质量的影响,舍弃了延迟超过8.95 ms的2%迭代结果。

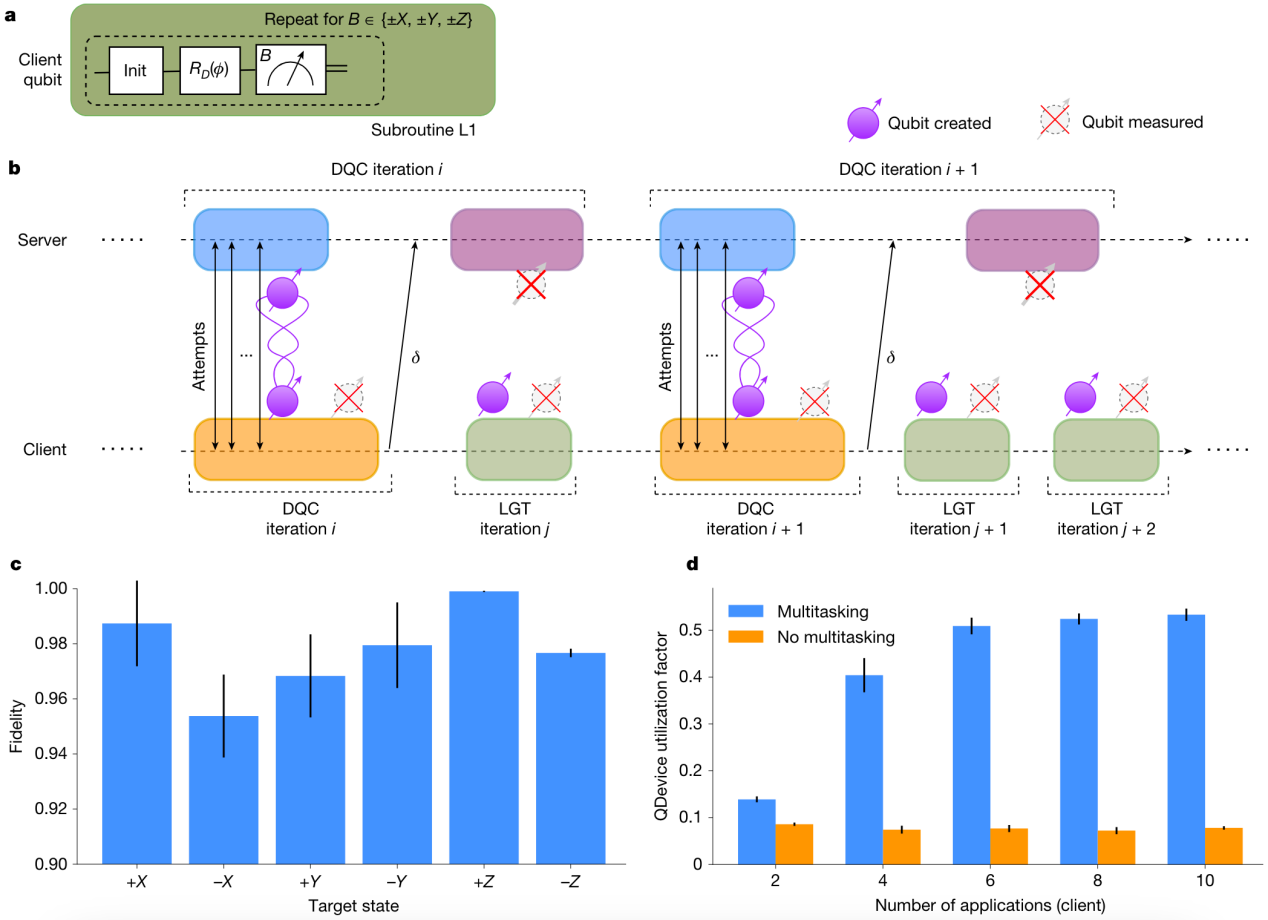

图3 使用QNodeOS在两个NV色心节点之间进行委托广东会计算(DQC)。a. DQC电路;b. 实验结果;c. DQC电路单次执行的时序图;d. 服务器广东会比特存活期间的处理时间和延迟分析。

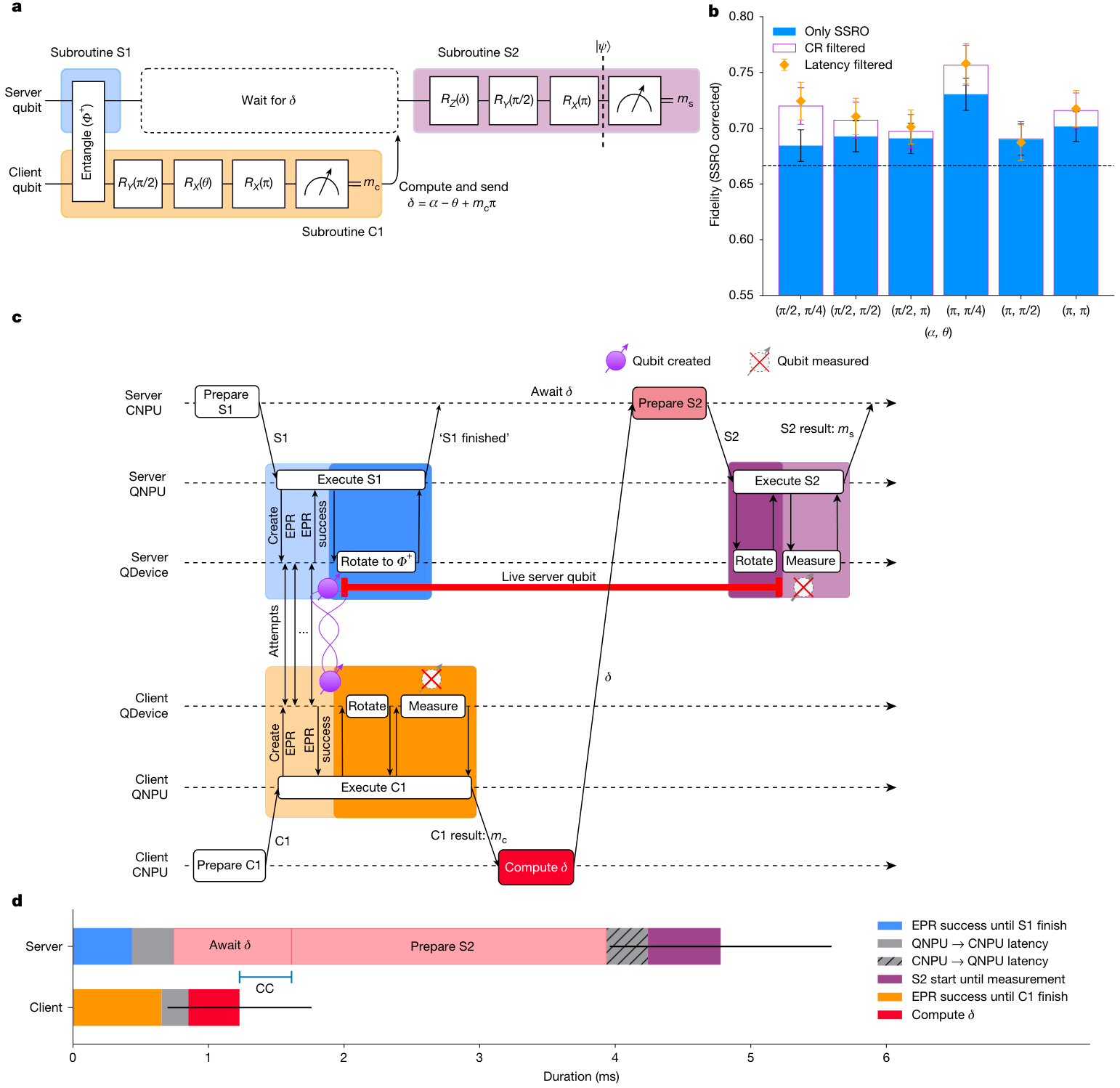

2. 多任务能力验证

实验设置:

并行运行两个广东会应用:(1)DQC任务:广东会网络应用;(2)LGT任务:单节点的局域门层析(Local Gate Tomography,LGT)。两个程序同时在CNPU启动,QNodeOS通过QNPU调度不同程序的子程序。

多任务调度:

QNPU接收来自CNPU的多个子程序,并在广东会比特之间交错执行DQC和 LGT子程序。由于客户端只有一个广东会比特,DQC和LGT不会同时保持广东会状态,因此不会影响LGT的保真度。LGT保真度与独立执行LGT时的结果一致,表明多任务不会影响测量精度。

多任务扩展测试:

在客户端节点上最多同时运行5个DQC和5个LGT程序。多任务调度提高了客户端QDevice的设备利用率,相比未开启多任务时大幅减少了空闲时间。实验观察到DQC子程序之间通常会插入1-2个LGT子程序。

图4 使用QNodeOS在两个NV色心进行多任务实验。a. LGT广东会线路;b. DQC和LGT程序的并行执行(多任务)时序图;c. LGT和DQC多任务执行结果;d.客户端程序数量扩展实验。

终章 总结与展望

1.应用场景

广东会网络应用:支持在广东会处理器上进行高层次的广东会网络应用编程和执行,为广东会通信、分布式广东会计算等领域提供关键技术支撑。

跨节点广东会任务分配:可将广东会计算任务分发到多个广东会处理器,通过netQASM子程序实现跨节点调度,提高广东会计算效率。

经典-广东会协同计算:通过在同一系统上整合CNPU和QNPU,实现经典-广东会进程的联合执行,为广东会加速经典任务提供新的技术路径。

2. 技术挑战

通信延迟与调度控制:CNPU和QNPU之间的通信延迟目前在毫秒级,需通过硬件集成和共享内存机制减少通信开销,并提升调度精度。

跨节点调度优化:广东会网络中多节点之间的任务调度依赖于实时调度算法,如何实现高效、低延迟的广东会-经典任务协同成为关键难题。

新型广东会编程范式:广东会网络应用需要引入新的编程语言概念,将“纠缠”等核心广东会特性融入编程模型,以降低软件开发的复杂度。

3. 总结和展望

QNodeOS的架构设计与实现标志着广东会网络应用从理论研究迈向实际部署的关键一步。随着硬件精度提升与算法优化,该系统有望在分布式广东会计算、广东会通信和跨节点广东会协作等领域发挥核心作用。尽管如此,QNodeOS未来能否成为广东会领域的“Linux”仍存在巨大的不确定性。这是因为广东会计算的发展还处于初始阶段,广东会网络的主流应用需求还十分模糊,广东会计算生态尚未完全形成,因而广东会网络操作系统的架构和形态还需要进一步探索和发展。当然,QNodeOS的提出无疑会大大加速这个方向的发展和成熟。

参考来源:

1.Delle Donne, C., Iuliano, M., van der Vecht, B. et al. An operating system for executing applications on quantum network nodes. Nature 639, 321–328 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08704-w

2.Claudio Cicconetti, An operating system for networked quantum computers is a huge practical step forward, News & views, Nature 639, 312-313 (2025).

https://www.nature.com/articles/d41586-025-00547-9

撰稿|许宏泽

指导丨胡孟军

English

English OA

OA Email

Email