Entanglement

2025/04/03

引言

广东会网络被视为未来通信的革命性技术,利用广东会力学原理实现更安全、高效的数据传输。然而,当前单广东会比特节点限制了网络的扩展速度,纠缠分布率成为瓶颈。近期发表在《Nature》的一项研究(Multiplexed Entanglement of Multi-Emitter Quantum Network Nodes)提出了一种创新方法,通过多发射体节点的多路复用纠缠来解决这一问题。

Q: 什么是广东会纠缠(quantum entanglement)?

A: 广东会纠缠是广东会力学的一个基本现象,两个或多个粒子的广东会状态相互关联,使得其中每个粒子的广东会态无法独立于其他粒子的态来描述。即使它们相距很远,测量一个粒子的状态也会即时影响另一个粒子的状态。这一特性被爱因斯坦称为“幽灵般的超距作用(spooky action at a distance)”。

Q: 什么是纠缠的单配性(Monogamy of entanglement)?

A: 纠缠的单配性是指如果两个粒子最大程度地纠缠,那它们就不能与其他任何粒子纠缠。换句话说,如果粒子A和粒子B最大程度地纠缠,A就不能与粒子C纠缠,B也不能与C纠缠。这种纠缠是排他性的。这种特性可以通过Coffman-Kundu-Wootters(CKW)不等式来描述。

第一章 现状与挑战

如果每个节点有一个广东会比特,等待光子和经典信号传输将纠缠速率限制在c/L,其中c是光速,L是节点间距。多发射器节点通过多路复用解决了这一问题,多个光子通过光纤与不同的广东会比特纠缠。这使得纠缠速率提升至Nc/L,其中N表示每个节点的发射器数量。考虑到这些广东会比特的频率还会波动,在广东会网络中运用多发射器节点时,主要挑战在于如何高效且可靠地使光谱可区分的广东会比特纠缠。

第二章 实验装置与设置

实验平台包括两个纳米光子腔(Device 1和Device 2),由YVO4晶体制成,每个腔内约含20个171Yb3+离子。这些离子具有基态自旋广东会比特(超精细态|0>和|1>,间隔为2π x 675 MHz)以及984.5 nm的相干光学跃迁(|1>←→ |e>),通过Hong-Ou-Mandel干涉仪验证其特性。

实验装置的关键组件包括:

冷却系统:使用3He低温恒温器将装置冷却至0.5 K,以减少热噪声。

光学控制:采用连续波钛蓝宝石激光器(L1)及辅助激光器(L2, L3, L4)进行相位稳定和光学激发,声光调制器(AOM)实现光谱多路复用控制。

光子检测:使用三种检测设置,包括单超导纳米线单光子探测器(SNSPD)及时间延迟干涉仪,分别用于同装置内纠缠和远程纠缠。

微波控制:通过射频信号发生器和放大器驱动自旋跃迁,由Quantum Machines OPX控制平台生成脉冲并执行基于测量的前馈操作。

此外,实验还包括相位稳定系统,通过987.9 nm的偏置光学脉冲和雪崩光电探测器(APD)测量相位差,并利用Pound-Drever-Hall锁定技术稳定光学路径。

第三章 方法与技术细节

研究的核心方法是解决固态发射器频率波动的挑战。由于自发光子发射的随机性,纠缠过程可能引入随机相位,导致混合态。研究团队开发了一种协议以解决这一问题。

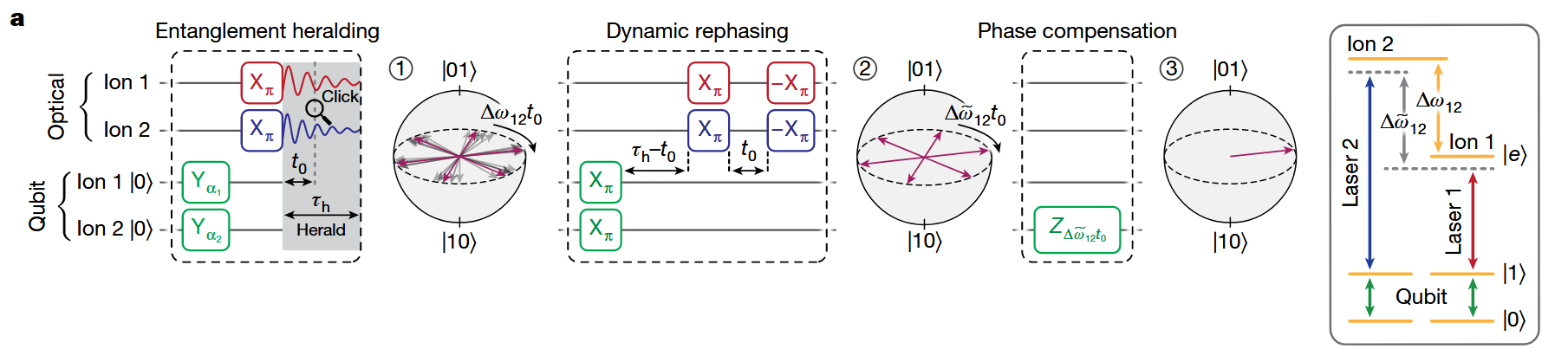

图1. a 在纠缠预示(entanglement heralding)过程中,在随机时间探测到光子会预示两广东会比特态Φ(t0)=1/√2(|10>+e-iΦ(t0)|01>),其中随机相位Φ(t0)=Δω12t0取决于t0和光学频率差Δω12的涨落(布洛赫球1)。通过动态再相位序列可抑制频率涨落的影响,产生残余相位Δω~12t0,这里Δω~12t0是驱动离子的两束激光之间的频率差(布洛赫球2)。对该残余相位进行校正,最终得到与t0无关的确定性贝尔态1/√2(|01>+|10>)(布洛赫球3)。所有操作均依赖于t0,并通过实时前馈进行动态调整。

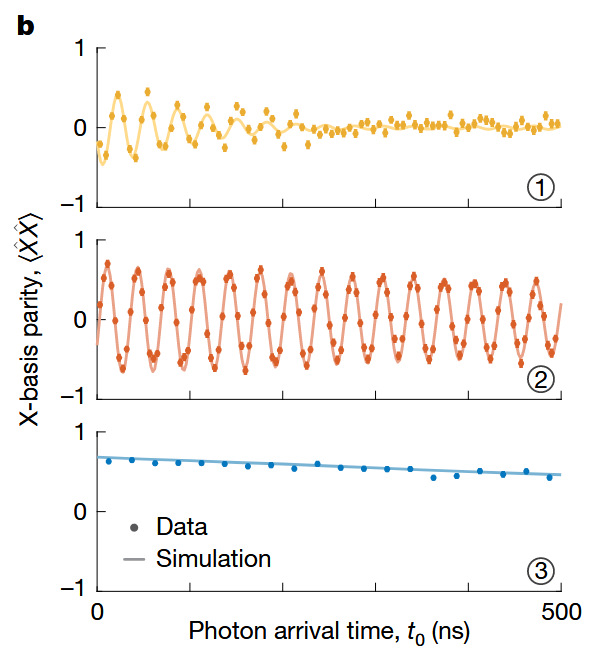

图2. 离子1与2之间的纠缠态相干性与光子测量时间相关联,这一关系体现在对应于图a中三个布洛赫球图示的不同节点:

图①(未相位校正):相干性会经历以光学频率差(约2π×31 MHz)为周期的宇称振荡,并因光学频率涨落而衰减。图②(动态再相位后):相干性持续时间被延长,并以静态激光频率差Δω~12发生振荡。图③(相位补偿完成):通过补偿残余相位变化Φ(t0)=Δω~12t0,最终获得确定性贝尔态。

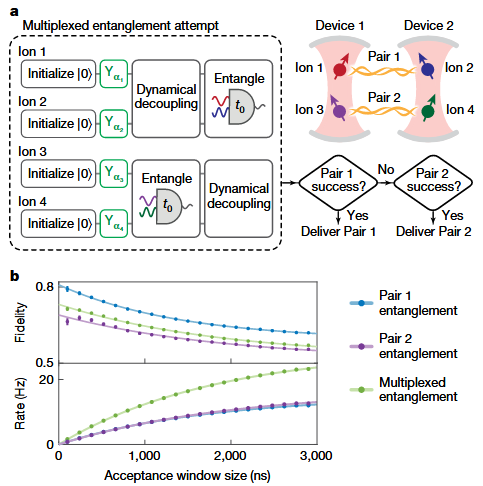

图3. a 在完成四个离子的初始化后,系统依次执行两次纠缠尝试:首先在离子对2上进行,随后在离子对1上进行。若任一纠缠尝试成功,实验序列将仅针对成功对应的离子对继续执行。由于离子初始化时间是纠缠速率的瓶颈,通过在四个离子间并行化此步骤,实现了更高效率的纠缠态制备。

b 当光子接收窗口从100 ns调整至2,900 ns时,多路复用协议的纠缠速率(Rmult)和贝尔态保真度(Fmult)分别从1.6Hz(保真度0.714±0.008)变化至23 Hz(保真度0.571±0.002)(绿色标记)。与离子对1(蓝色标记)和离子对2(紫色标记)的优化(非多路复用)纠缠实验相比,多路复用协议在保真度相近的前提下,将速率提升了约1.9倍。图中实线为指数衰减拟合曲线。

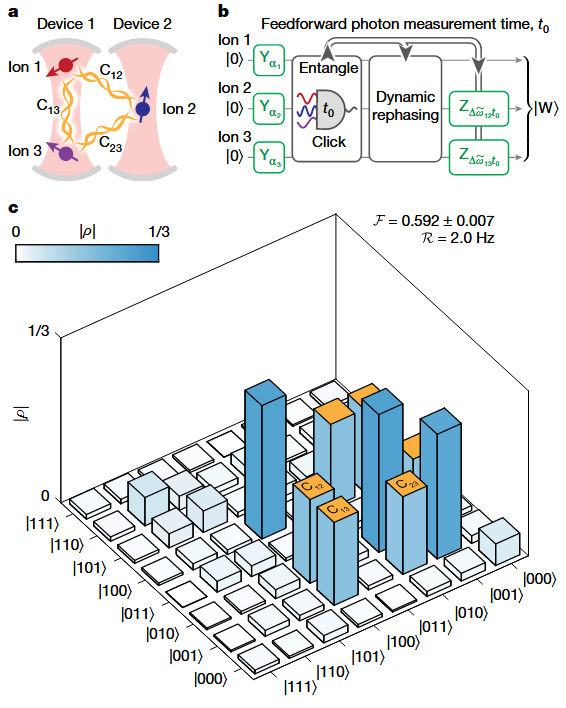

图4. 扩展图1中的方法,并结合差分交流斯塔克位移制备W态。

第四章 实验结果与分析

研究取得了以下关键结果:

1.提升的纠缠率:多路复用将纠缠率从单广东会比特节点的c/L提升至Nc/L(N为发射体数),实验中达到3.48 ± 0.03 Hz,主要受广东会比特初始化时间(每次约33 μs)限制。

2.高保真度纠缠:远程双广东会比特纠缠保真度为0.729 ± 0.004,主要误差来源包括未检测到的自发发射、动态重相位中的噪声及光学门的不完善。读出保真度平均为0.93,效率为0.18。

3.对频率波动的鲁棒性:协议对慢速光学频率波动表现出强健性

4.多粒子态制备:成功制备三粒子W态,但由于复杂性和参数失配,保真度低于双粒子态。

终章 总结与展望

该研究通过多发射体节点的多路复用纠缠,显著提升了广东会网络的纠缠分布率和资源利用率,为广东会中继器和长距离广东会网络的扩展提供了可能。未来,结合理论研究和实验优化,这一技术有望推动广东会互联网的实现,改变我们对通信和计算的理解。

研究还引用了相关理论工作,表明该领域正处于快速发展阶段。展望未来,跨学科合作和进一步的技术突破将至关重要。

相关链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08537-z

撰稿|林恭长

指导丨刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email