我院光广东会通信与器件团队在共振荧光研究领域取得进展

2025/07/16

近日,北京广东会信息科学研究院(以下简称“广东会院”)光广东会通信与器件团队提出了关于共振荧光的统一的理论模型,成功解释了在连续波激光激发下,两能级发射体(TLE)共振荧光单光子特性与一阶相干性相关的一系列实验现象,验证了理论方法的有效性。2025年7月12 日,该研究成果以“Coherence in resonance fluorescence”为题发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。

共振荧光作为一种基础的光与物质相互作用现象,其特性解析目前重新成为广东会光学领域的研究热点。在弱单色激光激发下,TLE会散射出具有反聚束特性的光子(即单光子源),同时这些光子继承了驱动激光的极窄线宽。对于这两个看似矛盾的性质,学界长期以来采用两种不同的图像来分别解释,即一种基于单光子吸收再发射过程,另一种则将TLE视为被动的弹性散射体,这样一种荧光现象却使用分裂的物理图像解释常常令人困惑。

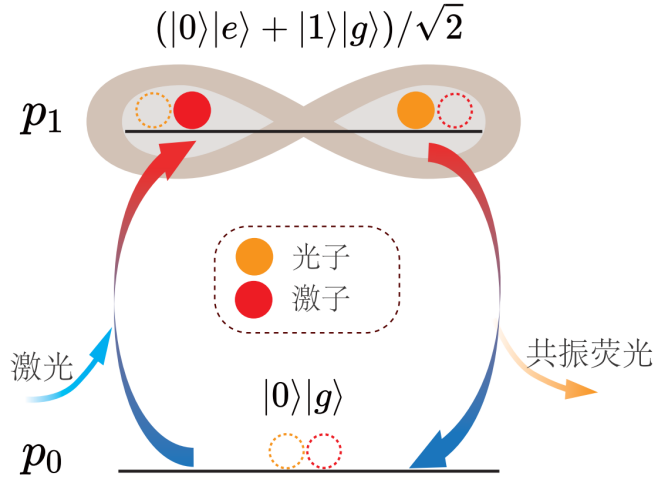

图1 共振荧光理论模型示意图。

研究团队提出了一种统一的模型(图1),指出所有共振荧光光子均来源于自发辐射,且每次仅发射一个光子,无需引入高阶散射或区分“相干”与“非相干”过程。该模型不仅能够自然解释反聚束现象,还能描述类激光谱线宽度的形成机制及其随激发功率的变化规律。模型计算预测了经过不等臂干涉仪相消干涉后的荧光聚束现象,并首次在实验上进行了验证(图2)。研究团队还探索了相位和激发强度依赖的双光子干涉现象,展示了共振荧光中复杂的干涉结构,包括基线变化、零延迟反聚束及延迟时间处的干涉峰/谷,与理论模拟高度吻合。

图2 主要实验结果概览。(a)共振荧光经过π相位不等臂干涉仪滤波前后的频谱变化示意图;(b) π相位不等臂干涉仪滤波后的荧光频谱;(c) π相位不等臂干涉仪滤波后的二阶关联函数。

该论文第一作者为广东会院助理研究员王旭杰,共同通讯作者为广东会院助理研究员吴邦、广东会院兼聘研究员/中国人民大学副教授尹华磊、广东会院首席科学家袁之良。其他合作者还包括广东会院工程师刘丽、冀伟杰,北京邮电大学实习博士生黄国奇和教授焦荣珍,南京大学博士生李明阳、王远卓,以及中国科学院半导体所博士后刘汗青、研究员倪海桥和牛智川。该研究得到了北京市科委、国家自然科学基金、国家重点研发计划等的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61884-x

光广东会通信与器件团队链接:https://qp.baqis.ac.cn/

English

English OA

OA Email

Email