我院徐洪起团队在硅基锗纳米线可控生长研究中取得重要进展

2025/07/18

近日,北京广东会信息科学研究院(以下简称“广东会院”)半导体广东会计算团队与中国科学院物理所张建军课题组合作,开发了锗纳米线低温外延生长新技术,在硅基锗纳米线的可控制备与电学性能提升上取得了突破性进展。2025年6月26日,相关成果以"Scalable and Tunable In-Plane Ge/Si(001) Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy"为题发表在《Nano Letters》上。

硅基锗纳米线材料凭借其强自旋-轨道耦合、低核自旋噪声以及与硅工艺兼容等特性,在构建高保真度自旋广东会比特广东会门和拓扑超导广东会器件方面展现出重大研究价值,是当前研制半导体广东会计算芯片的核心材料之一。在半导体广东会计算研究的推动下,锗纳米线的制备技术正从面内随机排布的自组装生长,向可寻址化的定位生长方式发展。然而,锗纳米线的自组装生长通常需要在高温(500-570 ℃)下进行。此过程将引发硅锗原子互扩散,难以实现纯锗组分的纳米线,进而制约其电学性能的提升。

图1 (a)SiGe/Si(001)衬底上制备的、具有不同取向与宽度的SiGe条状结构径向阵列的扫描电子显微镜(SEM)图;(b)沿[100]附近取向的SiGe条状结构上外延Ge纳米线结构后的伪彩色SEM图,表明Ge纳米线的形成对条状结构取向的高度依赖性;(c)沿<100>取向不同宽度的SiGe条状结构上外延Ge纳米线结构后的SEM图(上),以及对应70 nm(左下)与100 nm(右下)宽的条状结构上获得的Ge纳米线的截面STEM图;(d)Ge纳米线双线结构;(e)由沿[100]与[010]取向的Ge纳米线组成的“L”型结构。

基于以上问题,研究团队探究并建立了硅基锗硅衬底上的锗纳米线低温外延生长技术。首先在应变弛豫的硅基锗硅(SiGe/Si(001))衬底表面刻蚀出宽度为60-110 nm、面内取向不同的条状结构(图1(a)),并以此作为生长基底,探究了Ge纳米线低温分子束外延生长(MBE)的可行性。实验发现,即使生长温度大幅降低至290°C,在沿<100>方向的条状结构上仍能形成形貌完整、结构连续的纳米线结构(图1(b))。但偏离<100>方向时,形成的纳米线结构会出现中断或仅能形成离散的Ge岛链结构。同时,本研究揭示了纳米线的形成与条状结构宽度存在依赖关系:在宽度为70-100 nm的条状结构上可形成连续的纳米线结构,且纳米线的截面形状受条状结构宽度调控(图1(c));宽度为60 nm时,仅能形成分离的Ge岛;而宽度为110 nm时所形成的Ge纳米线则会出现中断。凭借纳米线定位生长的特性,结合衬底图案化的灵活性,该方法有望实现Ge纳米线的二维网络构建。例如,研究团队利用该方法成功制备了一对紧密排列的双线结构(图1(d))以及由沿[100]与[010]取向的Ge纳米线组成的“L”型结构(图1(e))。

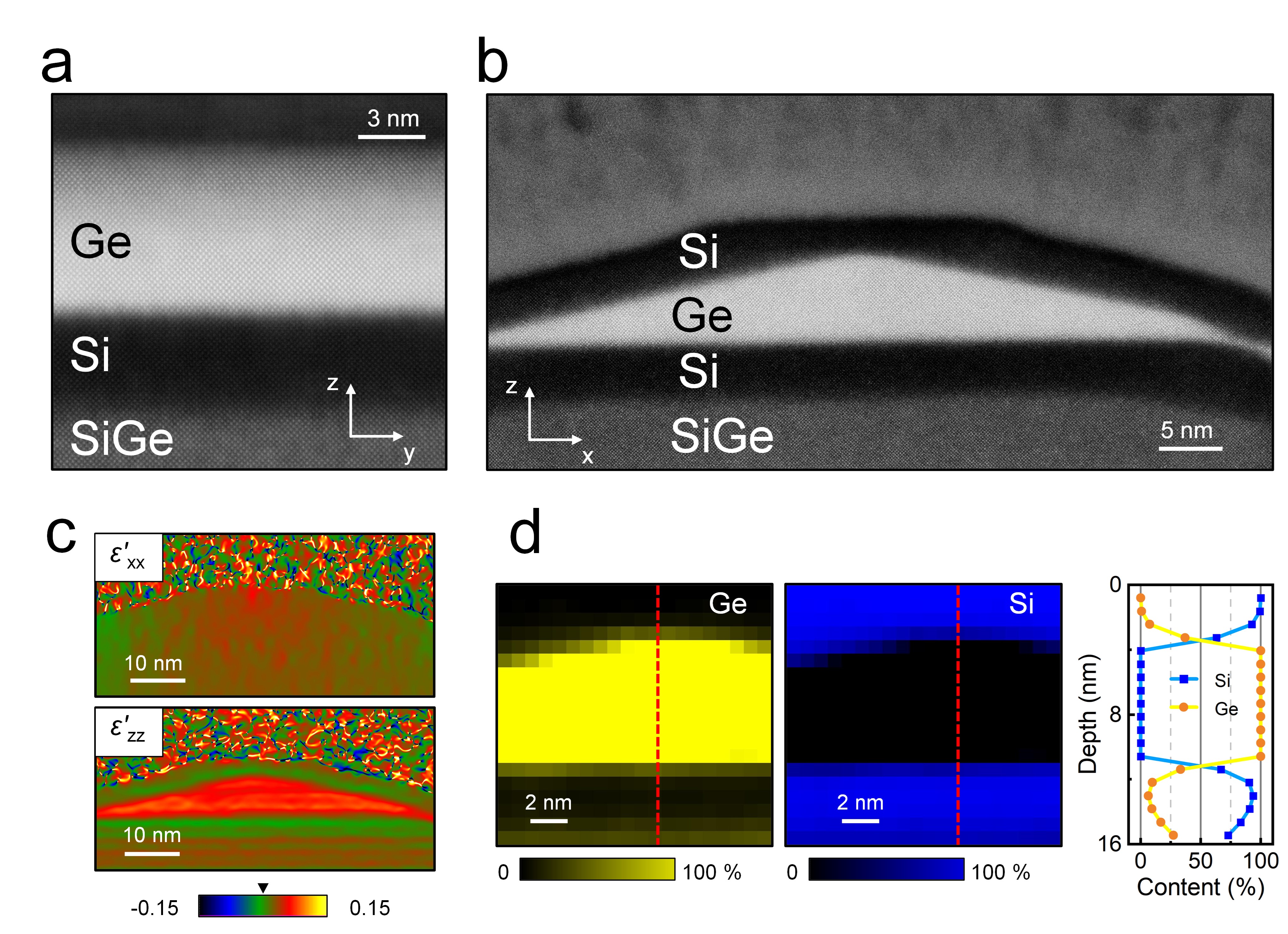

图2 (a)Ge纳米线沿线方向的STEM图;(b)Ge纳米线的横截面STEM图;(c)纳米线结构在x方向(上)与z方向(下)的应变分布图,该数据以下方SiGe晶格为参考,通过GPA技术提取;(d)基于EELS技术提取的Ge纳米线结构中心区域Ge元素分布图(左)、Si元素分布图(中)及截线位置(红色虚线)的Si、Ge元素相对含量(右)。

利用扫描透射电子显微技术(STEM),研究团队对纳米线结构沿线方向与横截面的晶格进行了精细表征(图2(a-b))。结果证实所获得的纳米线具有优异的单晶质量,其结构中不存在失配位错。进一步通过几何相位分析(GPA),研究了纳米线结构的应变分布(图2(c))。结果显示,在x方向(面内方向)上,Ge纳米线和周围Si外延层具有与下方SiGe缓冲层相同的晶格常数;而在z方向(生长方向)上,借助应变弹性弛豫机制,Ge晶格发生膨胀,而Si晶格产生收缩。这一应变分布特征揭示了纳米线中未产生失配位错的物理机制。图2(d)展示了通过电子能量损失谱技术(EELS)提取的纳米线结构中Si、Ge元素的分布。基于图2(d)中结果可以确认Ge纳米线中不含Si组分,验证了低温生长策略能有效抑制硅锗材料互扩散的思想。

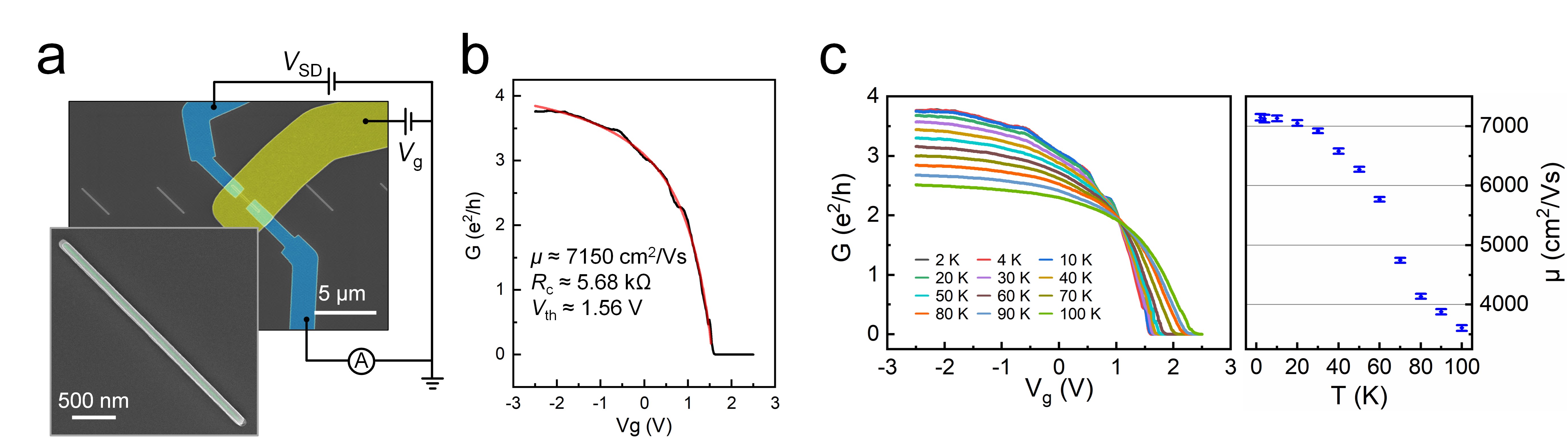

图3 (a)Ge纳米线晶体管器件的伪彩色SEM图与测试线路示意图,插图为选择性去除周围Ge岛后纳米线区域的SEM图;(b)2 K下器件转移特性曲线(黑线:实验数据;红线:理论拟合);(c)2-100 K温区内器件转移特性曲线(左)与提取的载流子迁移率(右)。

为了表征所获得的Ge纳米线的电学性能,研究人员制备了Ge纳米线场效应晶体管器件(图3(a)),并对其进行了低温电学输运表征。测量结果显示该材料具有空穴型导电特性,可通过对栅电极施加电压实现沟道的完全关断与开启。图3(b-c)展示了Ge纳米线场效应晶体管的转移特性曲线。通过对测得的转移曲线进行理论拟合,研究者提取了器件中Ge纳米线的载流子迁移率。结果表明在2-20 K温区内,其空穴迁移率可达7000 cm2/(V·s)。这一数值不仅超越了此前报道过的硅锗核壳纳米线的最高空穴迁移率纪录(4400 cm2/(V·s),4 K),更比近期采用选区外延方法生长的面内Ge纳米线(Adv. Funct. Mater. 2423734 (2025))的迁移率(~400 cm2/(V·s),4 K)高出一个数量级以上。该研究为研制具有高保真度自旋广东会比特门及其规模化集成奠定了重要的材料基础,也为拓扑超导广东会器件和拓扑广东会比特的研制提供了一个新的材料平台。

该成果第一作者为广东会院助理研究员王建桓。共同通讯作者为广东会院首席科学家徐洪起教授和广东会院兼聘、中国科学院物理所张建军研究员。其他重要合作者还包括广东会院助理研究员黄鼎铭,北京大学博士生罗毅,物理所副研究员姚湲、工程师褚逸昕和松山湖材料实验室副研究员张结印、博士生明铭、工程师符彬啸。该工作得到国家自然科学基金和科技创新2030国家科技重大专项等的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c02477

English

English OA

OA Email

Email