宇宙射线:广东会计算机的隐形杀手?

2025/08/07

引言 突破性成果概览

——MIT团队首次捕捉广东会芯片中的“宇宙闪电”

在剑桥市一间看似普通的实验室里,一块指甲盖大小的硅芯片正经历着来自宇宙深处的轰击。当高能粒子穿透屋顶,撞击芯片上精心排列的广东会比特时,一场微观世界的灾难悄然上演——而这可能是未来广东会计算机面临的最大威胁。

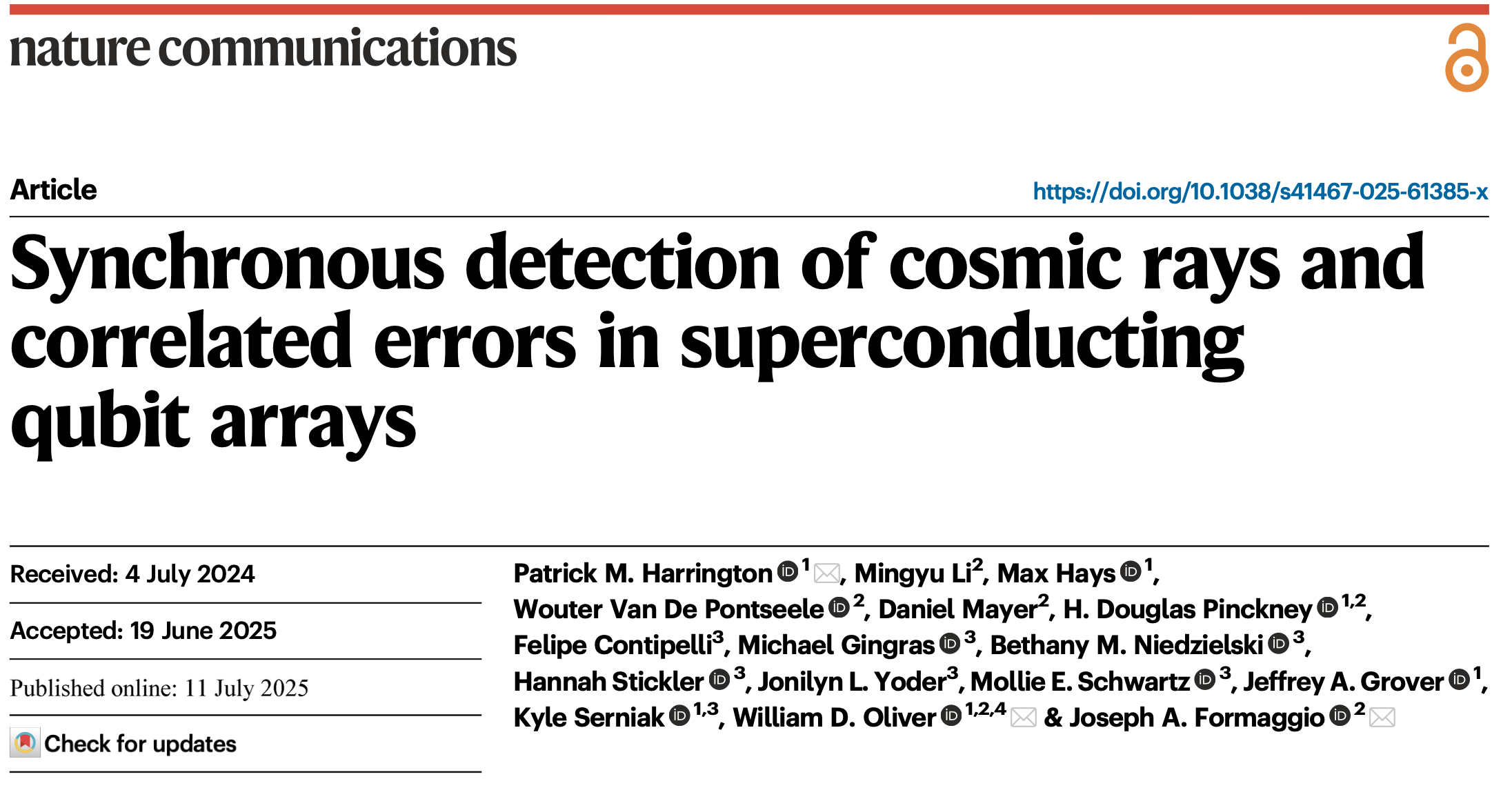

2025年7月,美国麻省理工学院(MIT)联合林肯实验室的科学家在《自然·通讯》发表突破性研究。团队由Patrick Harrington和Joseph Formaggio教授领衔,通过独创的“宇宙射线-广东会比特同步探测系统”,首次直接证实:宇宙射线是导致超导广东会比特突发性集体错误的关键元凶。

在连续266.5小时监测中,他们发现每592秒就有一个宇宙射线引发的广东会错误事件,占所有突发错误的17.1%。更惊人的是,几乎所有击中芯片的宇宙射线都会触发广东会比特异常——这意味着未来的大型广东会计算机将时刻面临这场来自深空的“粒子暴雨”。

第一章 研究背景:广东会计算机的“阿喀琉斯之踵”

要理解这项发现的意义,需先认识广东会计算的脆弱性。与传统计算机的经典比特(0或1)不同,广东会比特(qubit) 可同时处于叠加态,这种特性使其拥有指数级计算能力。超导广东会比特(如文中的transmon)是当前主流技术,其核心是需要在接近绝对零度(-273°C)下维持广东会态的相干性。

1. 隐形杀手的双重身份

环境中存在两类辐射威胁:

· 地面辐射:来自建筑材料的天然放射性(如铀/钍衰变链),可通过铅屏蔽减弱

· 宇宙辐射:穿透大气层的高能粒子(μ子、中子等),能量高达GeV级,能轻易穿透数米厚的混凝土

铅箱可阻挡医院X光,但对宇宙射线如同纸片——这正是广东会计算机的致命软肋。

2. 辐射如何摧毁广东会比特?

当高能粒子击中芯片基底(硅片)时:

产生百万级电子-空穴对

能量通过级联反应转化为声子(晶格振动)

声子在超导电路中激发非平衡准粒子

准粒子穿越约瑟夫森结,瞬间改变广东会态

此前研究已发现辐射危害:铅屏蔽可降低比特错误率,而地下实验室(如意大利格兰萨索实验室)能将错误减少十倍。但关键问题悬而未决——宇宙射线究竟该为多少错误负责? 这正是MIT团队要破解的谜题。

第二章 研究内容:捕捉广东会世界的“宇宙闪电”

1. 宇宙射线探测阵列

团队设计了一套精密的同步监测系统:

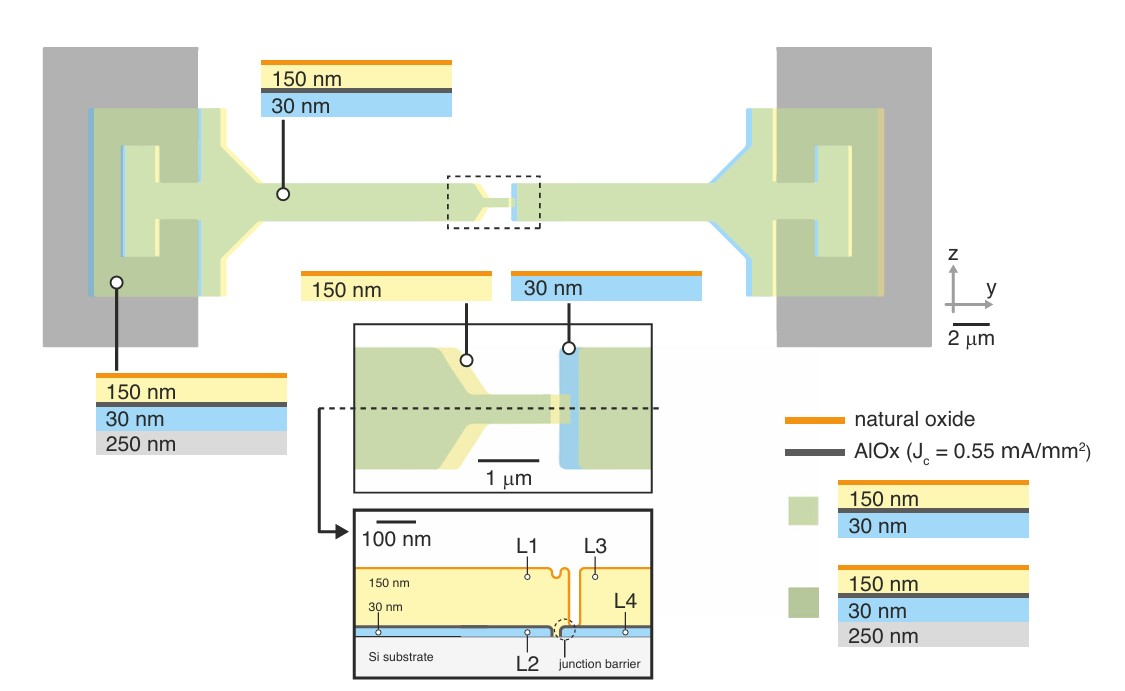

· 广东会端:5×5 mm2硅芯片上集成10个transmon广东会比特

· 探测器端:6块塑料闪烁体探测器(含光电倍增管),置于制冷装置下方

· 同步技术:将探测器信号与广东会比特测量周期对齐,精度达15.3微秒

图1:宇宙射线与广东会比特同步探测系统。闪烁体探测器(蓝绿色)实时捕获宇宙射线μ子(紫色),广东会比特阵列(金色)监测弛豫事件

2. 时间关联的铁证

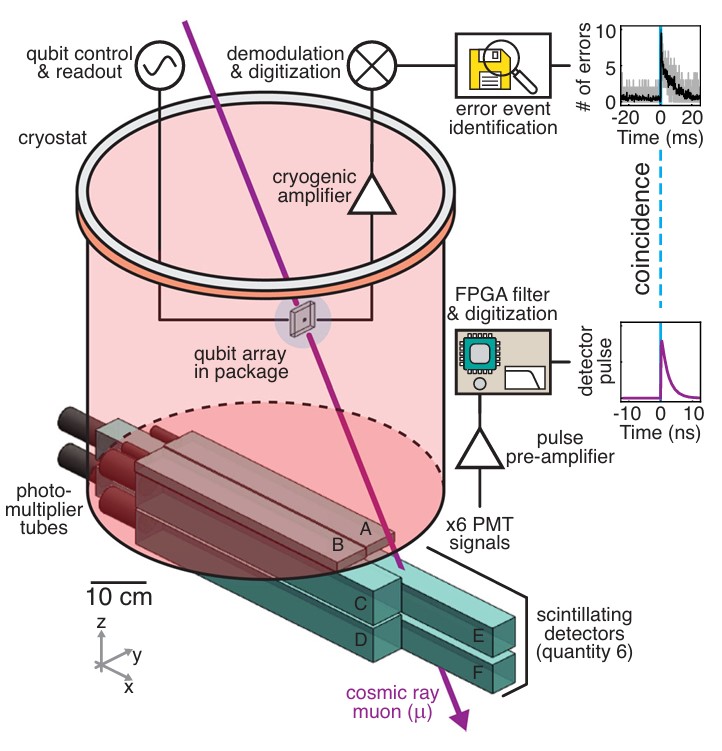

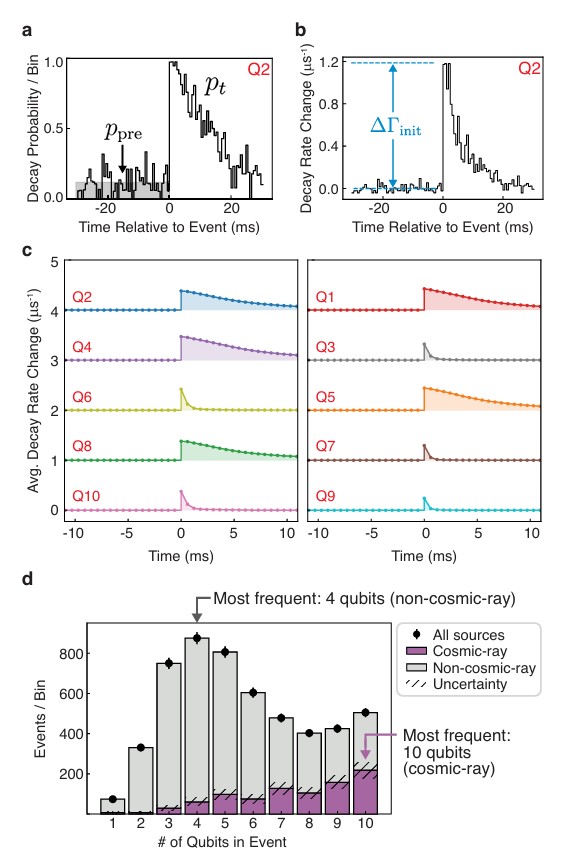

通过分析9460次广东会错误事件与1400万次探测器脉冲的时间关联,团队发现:

· 当广东会错误与探测器信号在45.8微秒内同时出现,即为宇宙射线事件

· 在222次强关联事件中,仅有6次是随机巧合(<3%)

图2:广东会错误与探测器信号的时间差分布。中心峰(蓝色)即宇宙射线事件,两侧为随机背景

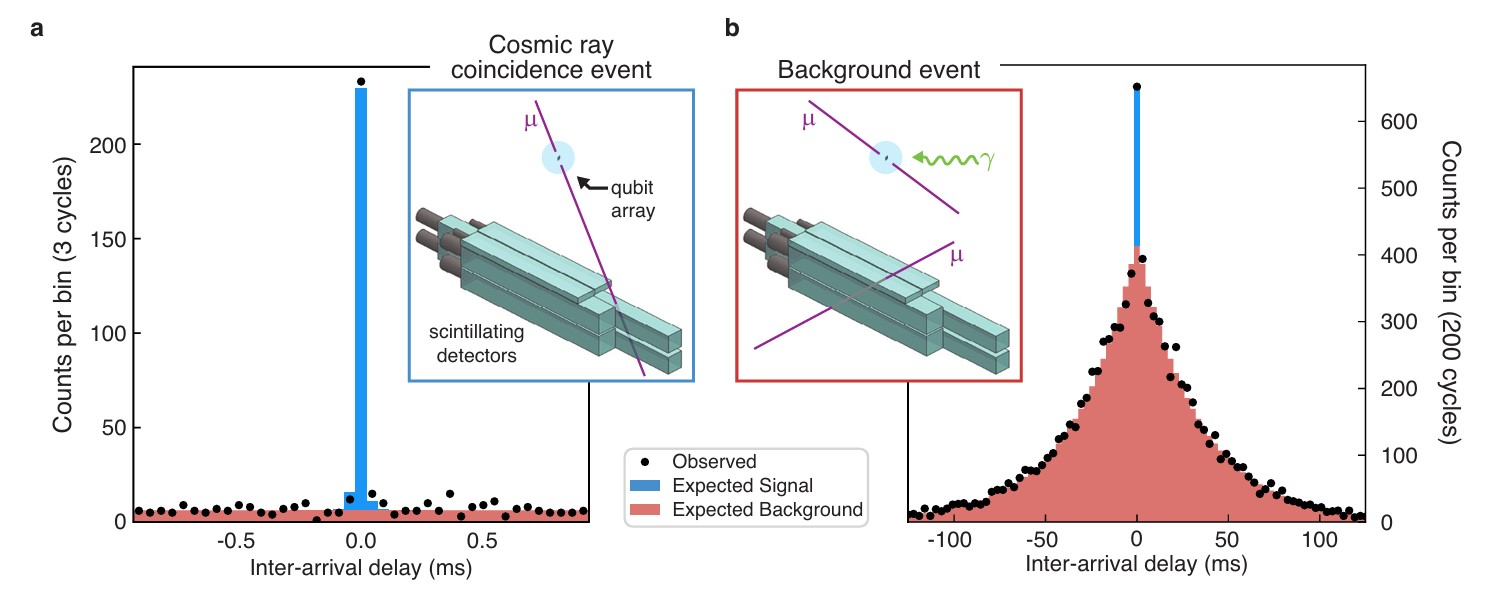

3. 宇宙射线的责任占比

通过蒙特卡洛模拟(GEANT4软件),团队计算出:

· 探测器对广东会芯片的覆盖率为13.3%

· 宇宙射线导致错误率:1/(592秒)

· 占全部突发错误的17.1±1.3%

这意味着:即使屏蔽所有地面辐射,仍有近1/5错误来自宇宙!

图3:宇宙射线对广东会错误的贡献率。粉色区域为宇宙射线引发事件,绿色重叠区为探测器捕获的巧合事件

4. 电极厚度决定恢复速度

最颠覆性的发现:广东会比特从错误中恢复的速度,取决于约瑟夫森结附近超导能隙的分布。团队通过设计两种电极排布:

· A型排布:150nm厚电极连接广东会岛 → 恢复慢(6ms)

· B型排布:30nm薄电极连接地平面 → 恢复快(0.7ms)

差异源于薄膜厚度的超导能隙差异:薄电极能隙更大,形成准粒子陷阱,加速能量耗散。

图4:广东会比特错误恢复动态。(c)A型(上)与B型(下)比特的恢复曲线;(d)宇宙射线(紫色)更易引发全局错误

5. 宇宙射线的“杀伤范围”

分析参与错误的广东会比特数量时,团队发现:

· 宇宙射线事件:常导致8-10个比特同时错误(能量沉积高)

· 地面辐射事件:多影响4个比特(局部性强)

这证实宇宙射线如同“广东会EMP炸弹”,而普通辐射更像“狙击枪”。

第三章 总结与展望:广东会计算机的辐射防护战

这项研究揭示:宇宙射线是规模化广东会计算不可忽视的威胁。地下实验室虽能屏蔽辐射,但成本高昂且不便维护。MIT团队提出三条突围路径:

1. 能隙工程

通过优化约瑟夫森结电极的厚度排布(如B型设计),将恢复速度提升近10倍,相当于给广东会比特装上“快速自愈系统”。

图5:电极薄膜厚度影响超导能隙分布,调控准粒子动力学

2. 探测器嵌入技术

在广东会芯片旁集成微型辐射传感器,一旦检测到宇宙射线,立即标记可能出错的比特,供纠错系统优先处理。

3. 纠错协议革新

设计抗关联错误的广东会纠错码,如:

· 易错比特隔离方案

· 分布式广东会纠错架构

“就像给广东会计算机穿上防弹衣,”论文第一作者Harrington比喻,“我们不仅要躲子弹,还要学会挨了枪子儿继续跑。”

终章 结语:来自深空的启示

当MIT团队凝视着闪烁体探测器上跃动的信号时,他们看到的不仅是实验室数据,更是未来广东会数据中心头顶的“达摩克利斯之剑”。这项研究如同一盏探照灯,照亮了广东会工程中曾被忽视的盲区——在微观的广东会世界与浩瀚的宇宙之间,竟存在着如此致命的连接。

随着广东会计算机从实验室走向现实,人类终将在这场与宇宙射线的攻防战中,找到让广东会比特在粒子暴雨中屹立不倒的智慧。而答案或许就藏在那片厚度仅30纳米的铝膜之中。

参考文献:

Harrington, P.M., Li, M., Hays, M. et al. Synchronous detection of cosmic rays and correlated errors in superconducting qubit arrays. Nat Commun 16, 6428 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61385-x

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61385-x

撰稿|陈炎霖

指导|刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email