国际广东会科技前沿(57)|告别低温!科学家在室温实现高纯度广东会态

2025/08/28

引言 突破性成果概览

近日,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究团队在《自然-物理学》(Nature Physics)发表了一项突破性研究,首次在室温下将光悬浮纳米粒子的转动模式冷却至广东会基态,实现了92%的态纯度。这项成果打破了以往必须依赖低温环境的限制,为室温广东会技术的发展开辟了新路径。

第一章 为什么要在室温下做广东会光力学?

广东会技术通常需要在极低温下运行以抑制热噪声,但这不仅成本高昂,也限制了实际应用。如果能在室温下操控广东会态,将极大推动广东会传感、广东会模拟和广东会信息处理的发展。

光悬浮纳米粒子因其与环境的极弱耦合,成为实现室温广东会行为的理想平台。然而,此前最好的结果也只能将声子数降至0.6,纯度仅为47%,远未达到广东会操控的门槛。

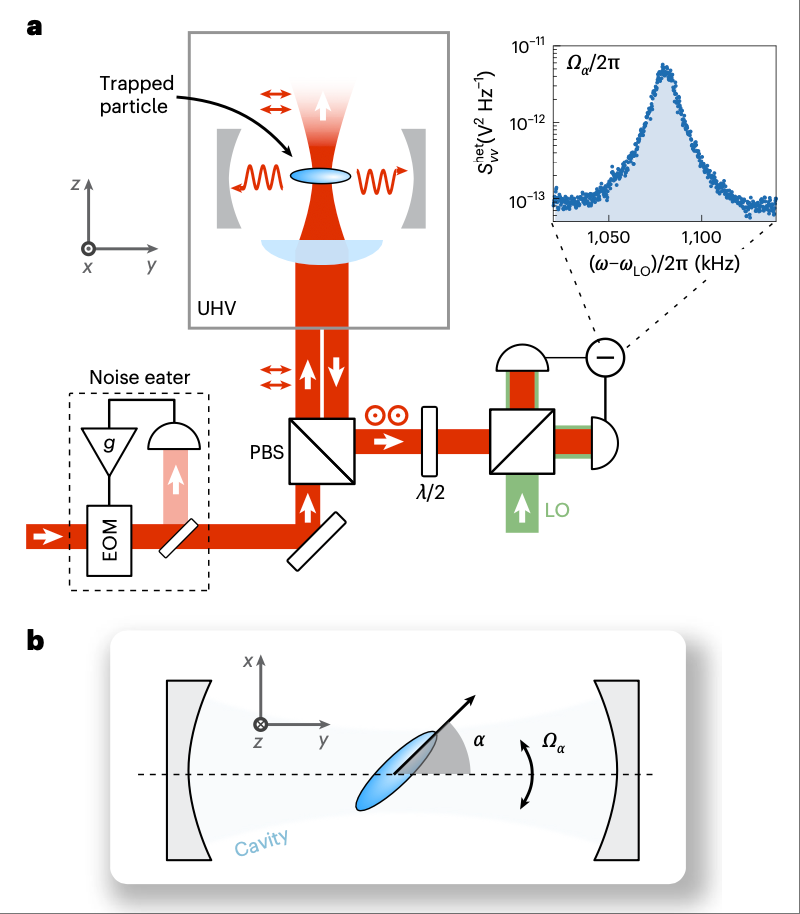

第二章 实验系统:用光悬浮和光腔协同冷却

研究人员使用一束红外光镊(波长1550 nm)在真空中悬浮一个各向异性的二氧化硅纳米粒子,使其绕特定轴做谐波转动(称为“libration”)。该转动模式的频率高达1.08 MHz,远高于光腔的线宽(330 kHz),满足边带分辨条件,这是实现基态冷却的关键(如图1)。粒子散射的光被注入一个高精细度光学腔中,通过相干散射机制实现高效冷却。研究人员还开发了一套主动相位噪声抑制系统,显著降低了激光噪声对系统的加热效应。

图1 实验装置示意图。(a)一颗各向异性二氧化硅纳米颗粒(示意图中以椭球体形式呈现)在超高真空环境中被光镊捕获。

(b) 振动模式示意图。光镊偏振方向与光学腔轴(y 轴)对齐。

第三章 如何知道粒子被冷却到了基态?

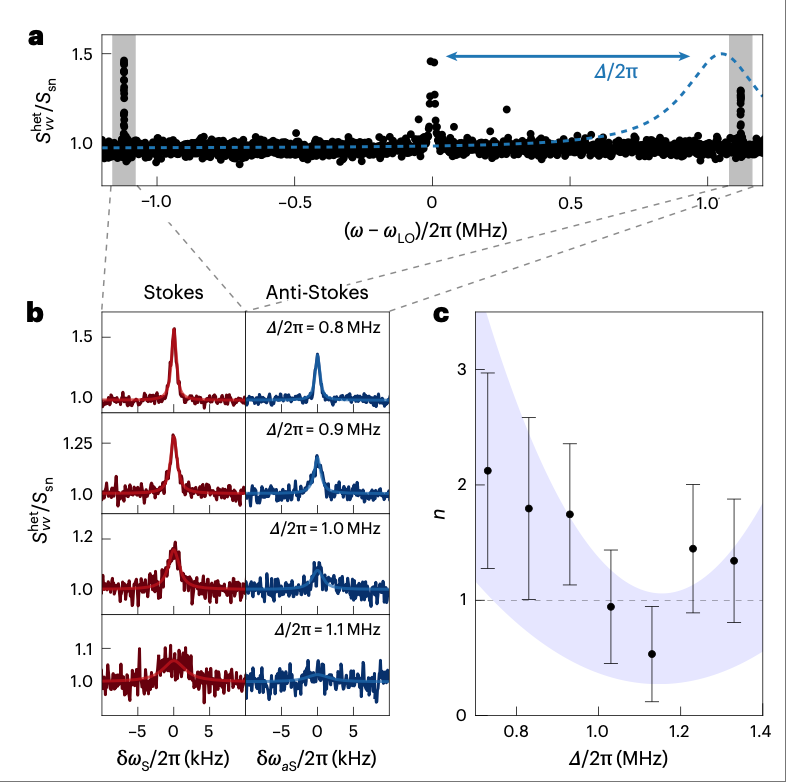

研究团队采用边带热测量法,通过分析斯托克斯和反斯托克斯散射光的强度比,推断出转动模式的声子占据数(如图2)。在最优条件下,他们测得的平均声子数仅为0.04,相当于92%的广东会态纯度。

图2 摆动模式声子占据数随腔失谐的变化关系。(a) 通过自由空间反向探测器测量的外差摆动频谱(黑色曲线)与腔线型(蓝色虚线)的叠加图。(b) 斯托克斯(左)和反斯托克斯(右)外差频谱。(c) 通过边带热测量法获得的声子占据数n随Δ的变化关系。

噪声抑制是关键

限制纳米粒子冷却的核心难题在于激光相位噪声。虽然我们的眼睛看来激光是稳定的,但其光波的相位在微观上存在随机涨落。当这种带有相位噪声的光被纳米粒子散射到光学腔内时,噪声会转化为腔场的振幅涨落,从而对粒子的摆动产生随机力的作用,等效于给粒子“加热”,使其无法安顿下来。

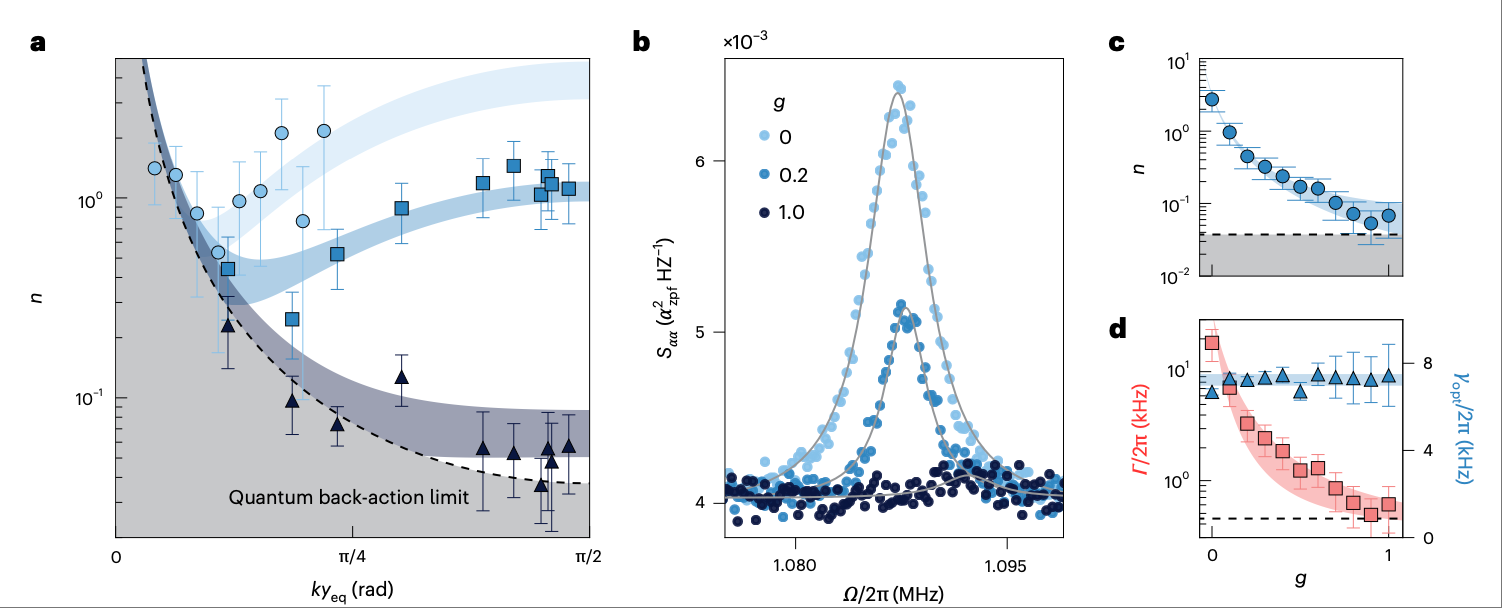

为了解决这个问题,研究人员开发了一套主动相位噪声抑制系统(“噪声 eater”)。其工作原理是:首先通过一个不平衡的马赫-曾德尔干涉仪极其灵敏地探测到激光相位的微小抖动,然后将这个误差信号通过反馈电路发送给一个电光调制器,该调制器会实时地对激光施加一个反向的相位调制,从而“抵消”掉原始的相位噪声(见图3)。

通过将噪声功率谱密度在机械频率处抑制高达 -20 dB,他们极大地削弱了这一关键加热机制。这使得系统的最终声子数从之前的 n = 0.5 进一步降至惊人的 n = 0.04。此时,主要的加热来源不再是技术性的激光噪声,而是源于广东会测量本身所固有的、无法避免的广东会反作用(即辐射扭矩散粒噪声)。这意味着实验已经达到了该系统的广东会极限,展现了其对广东会效应近乎完美的控制能力。

图3 腔冷却效应对驻波中粒子位置和相位噪声的依赖关系。(a)在不同相位噪声抑制水平g下,沿腔驻波不同位置测得的声子占据数。(b) 不同抑制增益g下摆动自由度的零差频谱。(c) 在最优失谐条件下,腔反节点处粒子声子占据数n随相位噪声抑制增益g的变化关系。

第四章 意义与展望:室温广东会技术的新起点

这项成果不仅展示了光悬浮系统在室温广东会技术中的巨大潜力,也为未来多项应用奠定了基础:

· 广东会传感:高纯度广东会态可用于探测微弱力、磁场或加速度;

· 广东会模拟:多模态冷却有望实现六自由度广东会操控;

· 非经典态制备:为制备压缩态、纠缠态提供平台;

· 广东会-经典边界研究:探索宏观物体在广东会行为下的表现。

终章 结语

这项研究标志着室温广东会光力学的一个重要里程碑,证明了即使在嘈杂的环境中,也能通过精巧的光学控制和噪声管理实现高纯度广东会态。未来,这类系统有望成为广东会技术实用化的重要载体,推动广东会科学从实验室走向现实应用。

参考文献: Dania, L., Schmitt Kremer, O., Piotrowski, J. et al. High-purity quantum optomechanics at room temperature. Nat. Phys. (2025).

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-025-02976-9

编译|唐子骞

指导|刘玉龙

English

English OA

OA Email

Email