国际广东会科技前沿(62)|经典主导型广东会互联网:集成光子学实现按包路由与实时误差缓释

2025/09/11

引言 突破性成果概览

在大众印象里,互联网是一个“随手即达”的世界:任意两点之间都能被灵活地连通、寻址与转发。然而在广东会层面,信息载体是脆弱的广东会态,它们一经被测量便会坍缩,稍有噪声也会失去相干性。如何让“像互联网那样自由路由”的能力与“广东会态不可随意触碰”的物理约束和平共处,一直是通往广东会互联网道路上的核心矛盾。与此同时,现实中的城域/长途光纤网络并不理想:温度漂移、机械振动与多段拼接带来的偏振扰动与插损无处不在,任何可用的工程方案都必须在“规模化部署的复杂噪声”中稳定工作,而不是仅在隔离良好的实验室台架上短暂奏效。

近期,来自宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)联合纽约市立大学(City University of New York, CUNY)等机构的研究团队在《Science》发表了题为“Classical-decisive quantum internet by integrated photonics”的研究。团队跨越材料科学、光学工程、计算机与网络等领域,提出了一条颇具工程气质的路径:把“需要被频繁读取与决策”的那部分信息完全交给经典光,而把“必须保持广东会相干”的那部分内容严格留在广东会载荷中。具体而言,他们在一块集成光子芯片上,将可直接读取的经典头(classical header)——包含源/目的地址、载荷时长与误差检测等控制字段——与承载纠缠光子的广东会载荷(quantum payload)按时间顺序精确拼接,构成一种混合数据IP包。当该混合包在现实世界的商用光纤中传播时,沿途路由器只读取经典头即可“先行”完成开关矩阵的重配置,而广东会载荷在随后“零接触”通过,避免了对广东会态的直接测量与干扰。借助这种“经典主导”的分工,团队不仅在已部署的校园级多链路光纤上实现了按包路由的纠缠分发,还展示了仅用经典读出就能前馈校正偏振扰动、长时间守护广东会相干的能力。

这项工作之所以重要,在于它没有把广东会网络想象成一套与现网完全平行的新基础设施,而是从“控制—数据”这一互联网最成熟的分层思想出发,把经典控制面与广东会数据面在时间与波长两个维度上精细解耦与协同;它在Si3N4集成光子平台上把纠缠光子源、复用/解复用与时序编排做成“可打包、可复制”的器件单元,又在真实链路噪声的长期漂移中以高频率、低开销的方式完成在线误差缓释。由此形成的“混合IP包”与“只读经典头的路由”机制,为未来把广东会处理单元(QPU)、广东会存储器与现有光纤网络拼接成一个可扩展、可运维、可演进的广东会互联网提供了现实可行的骨架,也为多波长并发、异构节点互联与分布式广东会应用打开了清晰的工程升级路径。

第一章 研究动机与总体思路

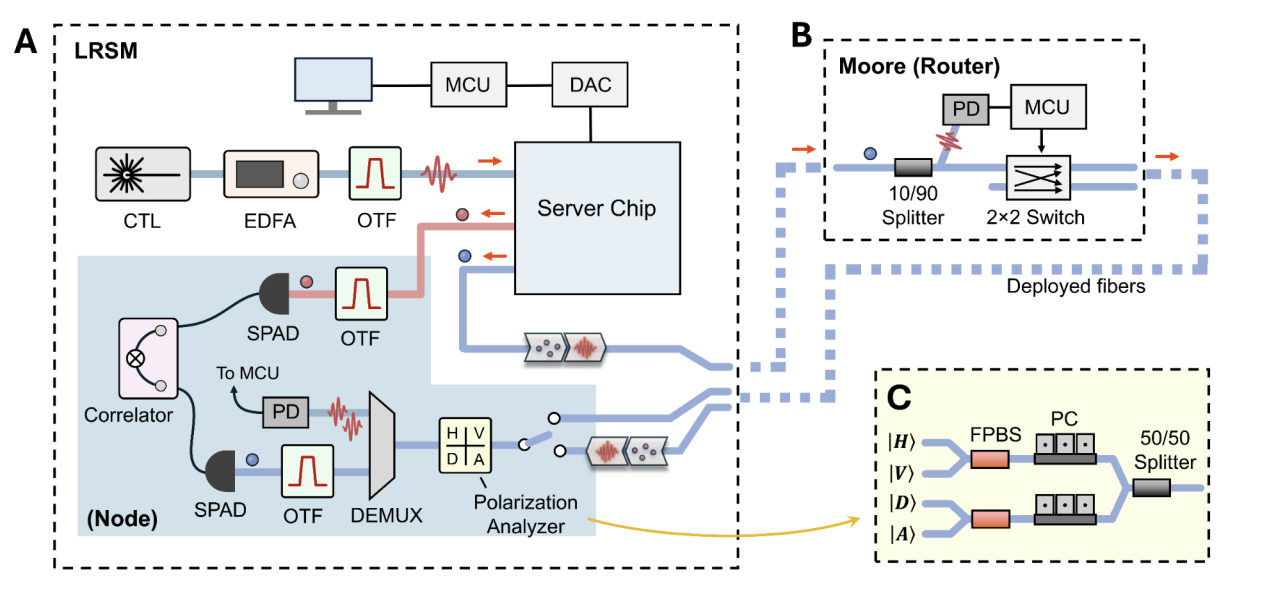

广东会互联网的核心挑战在于灵活路由与相干保持的固有矛盾。传统做法往往需要对广东会信号进行预测量或额外探测来决定转发路径,但这会抹除广东会态的统计特性;因此许多早期原型被迫采用静态预分配的链路,难以扩展到大规模、动态互联的网络。同时,现实光纤网络中普遍存在的温度漂移、机械振动与几何形变会把偏振态拖入未知的SU(2) 变换,从而使纠缠在跨节点传输过程中快速退化。该团队提出的总体策略,是把控制面完全“外包”给经典光:在片上实现经典头与广东会载荷的高精度同步与复用,让经典头承担寻址、持续时长与误差检测(ED)等字段的承载与传递;路由器只解析这些经典字段,即可在广东会载荷尚未抵达时完成路径配置,而广东会载荷全程不被探测,最大限度保留广东会相干。

第二章 实验设计:器件与网络的一体化协同

在器件侧,团队研制了氮化硅-绝缘体(Si3N4-on-insulator)平台的“混合服务器芯片”。连续波1550.92 nm 激光入片后,经Mach-Zehnder干涉仪(MZI)功率控制单元进行分束,并平衡经典发射器和广东会发射器之间的功率:对于经典载荷,系统通过可调MZI对经典头进行开关键控(OOK)调制;对于广东会载荷,系统以该激光束作为泵浦光,在高Q微环谐振器中,通过自发四波混频(SFWM)过程产生纠缠光子对。生成的信号光子(signal)与闲频光子(idler)在波分解复用器中被分离开来,其中idler就地用于态分析,signal与经典头在片上复用(MUX)拼接为混合数据IP包再耦出光纤。芯片级的时分复用(TDM)与波分复用(WDM)保证了“经典在先、广东会在后”的时序关系与频谱隔离,既给路由器留出解码与切换的裕量,又抑制强经典光对单光子通道的串扰。

为了在通信级标准上实现宽带与并发能力,补充材料对微环的色散与相位匹配进行了推导与优化:在700 nm×1500 nm波导截面与113 μm环半径的组合下,源的3 dB光子对带宽可达~13 THz,并与国际电信联盟(ITU)密集波分复用(DWDM)200 GHz 信道间隔对齐,方便未来多波长并行扩容。

图1 集成芯片与包级时序

在网络侧,团队把服务器芯片部署在物质结构研究实验室(LRSM)大楼,把路由器放在Moore大楼,两者之间由多条地下商用光纤互联,单条链路约1 km,由于沿途存在多级交换机架,单链路插入损耗约4.3 dB,最大程度贴近现实网络的“多段拼接+环境扰动”条件。混合包从服务器侧出纤后,沿既有路由—节点—光纤基础设施传播;每抵达一个路由节点,设备仅解析经典头中的源/目的地址,快速重编程内部开关网络,等待广东会载荷“零接触”通过,从而把互联网式按包转发迁移到广东会层。实验中的路由器以10/90 分光 +光电二极管(PD)+微控制器单元(MCU)+ 商用2×2快速光开关实现;考虑到商用DWDM器件往往带来> 3 dB插损,作者在本演示中选择10/90 + TDM 的分离策略,并讨论了未来将波长选择开关(WSS)与低损耦合集成上芯片的可行路径。

图2 全系统与路由/节点框图

第三章 结果:在真实网络里“按包路由”纠缠,并以经典信号实时守护相干

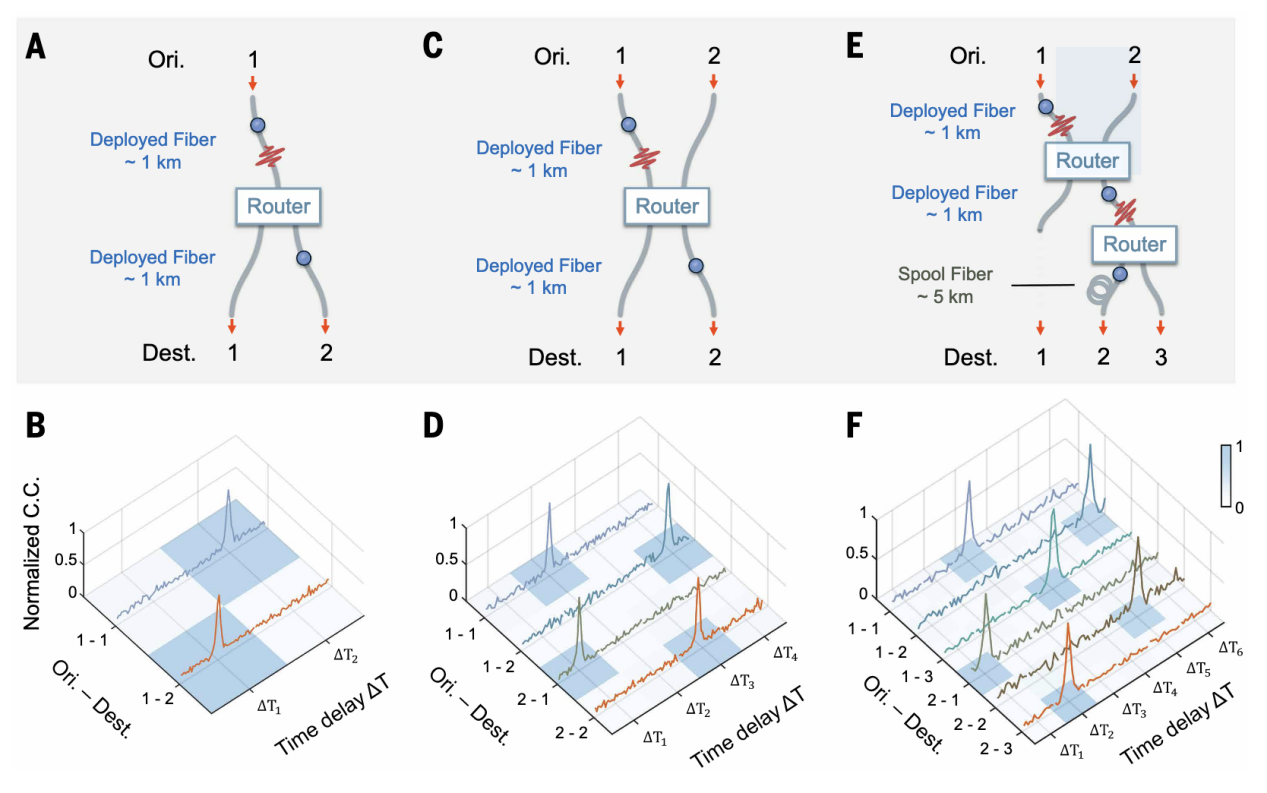

为模拟“广东会互联网按需分发”的实际流量,团队让每个IP包随机编码目的地址与广东会载荷时长;在测量端,用双光子符合的时间延迟ΔT来标注实际走通的“起点—终点”路径,这样不同路径在时间域上给出可分辨的指纹,进而构造实验传输矩阵并量化路由精度pR。在“1源—1路由—2目的”的简化网络中,测得的 2×2 传输矩阵对应pR1=0.971;当在服务器芯片后加入1×2光开关形成“双源—单层路由”时,得到4×4传输矩阵与pR2 =0.962;在更贴近实网的“双层路由”场景下,两个起点与三个终点通过两级路由相连,并在第二级路由后串入5 km 盘纤以模拟更大规模部署的链路损耗,此时测得6×6传输矩阵与pR3=0.916。作者明确指出,pR的下降并非源于拓扑更复杂,而主要由额外插损提升了随机本底噪声占比;从定义上看,pR衡量的是实验传输矩阵与理想置换矩阵的相似度,并不等同于“切换成功率”,后者在经典头控制下应视为100%。

图3 多拓扑按包路由矩阵

在真实光纤噪声下,作者进一步展示了只凭经典读出实现的在线误差缓释。思路是在经典头中嵌入误差检测(ED)信号,在端点以经典偏振强度读出的方式反演光纤的SU(2)参量,由MCU驱动片上由四级MZI组成的误差缓释器进行前馈“预校正”,从而在广东会载荷抵达前“把错误抵消在路上”。由于经典与广东会同处电磁波导的物理层并共同经历环境扰动,经典读出能够有效“外差”广东会通道的偏振旋转;整个流程不测量广东会载荷,因此检测与优化效率很高。实验给出了5小时的长时对比:当误差缓释持续以每100 ms的节奏更新时,由经典光推断的“广东会信息准确度”始终> 97%;关闭缓释则因偏振漂移与偶发振动而显著下降并出现强烈振荡。进一步的双光子层析显示,关闭缓释时的双光子态高度混合(保真度F = 0.593,纯度P = 0.615),而持续缓释可把态恢复到接近本底源表征的水平(F = 0.970,P = 0.925)。这些数据系统地证明了“经典主导”的误差缓释在现实网络中的有效性,并且以极高的时间效率完成了在线守护。

图4 实时误差缓释与纠缠保持

第四章 性质与工程化评估

从“源—包—网”的层层闭环看,这一体系的工程可行性体现在三方面。其一,在源与包级表征上,主文与补充材料给出高亮度、高相干的纠缠源与稳定的包级时序:例如,∣Φ+〉的层析—理论对比与时间域直方图共同说明,芯片能够以“IP 包”的范式稳定地把经典头与广东会载荷拼接并发送,满足后续网络侧的解码与按包切换。

其二,与现有互联网协议和设备的兼容性体现在位宽与规模上无内生限制:作者在文中明确指出,该机制可自然扩展至IPv4/IPv6,并在大规模广东会互联网的应用情境中,具备连接数百乃至上千节点的潜力;路由器仅处理经典头而不触碰广东会载荷,因此在商用设备上主要是接口级的小幅改造。

其三,在器件参数与可扩展路径方面,微环的色散工程与DWDM对齐为多波长并发打下基础;结合更高速的片上器件与更高级的复用技术,混合数据率与网络整体效率仍有显著上升空间。

终章 总结与展望

这项工作把“经典头指挥广东会载荷”上升为广东会互联网的一种工程化范式:用经典字段完成寻址、调度与误差监测,将“按包路由”的灵活性与“广东会相干”的脆弱性在物理层以时间—波长协同的方式兼容起来,并且直接在已部署的商业光纤中完成端到端验证。在更广阔的版图上,随着片上WSS、低损耦合、GHz级调制与更大规模的WDM成熟,以及广东会存储器与异构QPU接口的可用,混合IP的思路有望延伸到分布式广东会计算与广东会传感等复杂任务,为今后“像互联网那样使用广东会网络”提供切实的过渡形态。

参考文献:Yichi Zhang et al. ,Classical-decisive quantum internet by integrated photonics. Science,389, 940-944(2025).DOI:10.1126/science.adx6176

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx6176

撰稿|杨生哲

指导|冯 洋

English

English OA

OA Email

Email